Vue normale

-

Le Devoir

-

Le rôle contradictoire du Canada dans la lutte contre le changement climatique

La pays se présente comme «un champion», mais exporte et produit toujours plus de combustibles fossiles.

-

InfoBref ACTUALITES | L’essentiel de l’actualité politique et générale

-

Elysis commence à exploiter sa technologie d’aluminium vert

L’entreprise québécoise a mis en service à Alma, au Saguenay, une première cuve de démonstration d’une nouvelle technologie qui permet de fabriquer de l’aluminium d’une façon moins nocive pour l’environnement. Cette technologie améliorerait par ailleurs la sécurité des travailleurs et couterait moins cher à exploiter. Le projet, mené en partenariat avec le groupe anglo-australien Rio Tinto et la société américaine Alcoa, a nécessité des investissements de plusieurs centaines de millio

Elysis commence à exploiter sa technologie d’aluminium vert

L’entreprise québécoise a mis en service à Alma, au Saguenay, une première cuve de démonstration d’une nouvelle technologie qui permet de fabriquer de l’aluminium d’une façon moins nocive pour l’environnement.

Cette technologie améliorerait par ailleurs la sécurité des travailleurs et couterait moins cher à exploiter.

Le projet, mené en partenariat avec le groupe anglo-australien Rio Tinto et la société américaine Alcoa, a nécessité des investissements de plusieurs centaines de millions $.

- Environ le tiers a été financé par Québec et Ottawa.

[L'article Elysis commence à exploiter sa technologie d’aluminium vert a d'abord été publié dans InfoBref.]

-

Le Devoir

-

Les émissions de CO2 liées aux fossiles vers un nouveau record en 2025

Selon des scientifiques, il sera quasiment «impossible» de limiter le réchauffement planétaire à moins de 1,5°C.

Les émissions de CO2 liées aux fossiles vers un nouveau record en 2025

-

Le Devoir

-

Plus de 450 chercheurs universitaires demandent à Mark Carney de faire du climat «une priorité»

La lutte contre la crise climatique est essentielle pour l’avenir du Canada, affirment-ils dans une lettre.

Plus de 450 chercheurs universitaires demandent à Mark Carney de faire du climat «une priorité»

-

Le Devoir

-

Nouvelle opération d’abattage de cerfs de Virginie à Longueuil

En 2024, la Ville a déjà abattu 105 cerfs au parc Michel-Chartrand.

Nouvelle opération d’abattage de cerfs de Virginie à Longueuil

-

Le Devoir

-

Entre sobriété et technologie, trouver les politiques climatiques les plus efficaces

Un panel de spécialistes se penchera sur la question mercredi soir à la Grande Bibliothèque.

Entre sobriété et technologie, trouver les politiques climatiques les plus efficaces

-

InfoBref ACTUALITES | L’essentiel de l’actualité politique et générale

-

Un comité recommande que le Québec essaie de devenir carboneutre d’ici 20 ans

Un comité d’experts avait été mandaté par le gouvernement pour le conseiller sur la façon de bonifier ses mesures pour adapter le Québec aux changements climatiques. Il vient de publier un avis sur les cibles et trajectoires de décarbonation de la province. Principales recommandations du comité accélérer la réduction des émissions de GES, en faisant passer de -37,5% à -45% la cible fixée pour 2030 viser la carboneutralité dès 2045 (comme la Californie), en fixant des cibl

Un comité recommande que le Québec essaie de devenir carboneutre d’ici 20 ans

Un comité d’experts avait été mandaté par le gouvernement pour le conseiller sur la façon de bonifier ses mesures pour adapter le Québec aux changements climatiques.

Il vient de publier un avis sur les cibles et trajectoires de décarbonation de la province.

Principales recommandations du comité

- accélérer la réduction des émissions de GES, en faisant passer de -37,5% à -45% la cible fixée pour 2030

- viser la carboneutralité dès 2045 (comme la Californie), en fixant des cibles intermédiaires pour 2035 et 2040

- intégrer la séquestration du carbone dans la stratégie climatique du Québec

[L'article Un comité recommande que le Québec essaie de devenir carboneutre d’ici 20 ans a d'abord été publié dans InfoBref.]

-

InfoBref ACTUALITES | L’essentiel de l’actualité politique et générale

-

Indicateurs de bien-être: le Québec s’améliore à plusieurs égards

Le collectif G15+, qui réunit une vingtaine d’organisations québécoises des milieux économiques, financiers, sociaux, syndicaux, environnementaux, académiques et philanthropiques, a mis à jour son évaluation de la performance du Québec. Elle repose sur 54 indicateurs de bien-être qui couvrent l’économie, la société et l’environnement. Sur une période de plusieurs années, 32 des indicateurs se sont améliorés, dont ceux servant à mesurer: les revenus et le PIB par habitant le niv

Indicateurs de bien-être: le Québec s’améliore à plusieurs égards

Le collectif G15+, qui réunit une vingtaine d’organisations québécoises des milieux économiques, financiers, sociaux, syndicaux, environnementaux, académiques et philanthropiques, a mis à jour son évaluation de la performance du Québec.

Elle repose sur 54 indicateurs de bien-être qui couvrent l’économie, la société et l’environnement.

Sur une période de plusieurs années, 32 des indicateurs se sont améliorés, dont ceux servant à mesurer:

- les revenus et le PIB par habitant

- le niveau d’endettement des ménages

- l’égalité homme-femme au travail

Mais une dizaine d’indicateurs se sont détériorés, dont certains liés:

- au logement

- à la sécurité alimentaire

- à l’environnement

[L'article Indicateurs de bien-être: le Québec s’améliore à plusieurs égards a d'abord été publié dans InfoBref.]

-

Le Devoir

-

La demande en climatisation devrait tripler d’ici 2050

Mais la climatisation à elle seule «ne suffira pas à résoudre la crise de la chaleur», dit l’ONU en marge de la COP30.

La demande en climatisation devrait tripler d’ici 2050

-

Le Devoir

-

Québec doit encadrer et soutenir le stockage de carbone, affirme son comité sur le climat

La séquestration permanente de CO2 est essentielle pour respecter la trajectoire vers la carboneutralité, affirme-t-il.

Québec doit encadrer et soutenir le stockage de carbone, affirme son comité sur le climat

-

Le Devoir

-

L’avenir du Québec passe par l’ambition climatique, selon le comité consultatif du gouvernement

Les scientifiques affirment que la réduction des émissions de GES stimulera la création d’emplois et l’innovation.

L’avenir du Québec passe par l’ambition climatique, selon le comité consultatif du gouvernement

-

Le Devoir

-

Lula dénonce les «négationnistes» du climat en recevant le monde à la COP30

Les États-Unis sont absents pour la première fois de l’histoire de ces réunions.

Lula dénonce les «négationnistes» du climat en recevant le monde à la COP30

-

InfoBref ACTUALITES | L’essentiel de l’actualité politique et générale

-

MedAssistant veut permettre à votre médecin de vous consacrer plus de temps

Avez-vous déjà vécu une consultation médicale expéditive? C’est probablement parce que votre médecin ou votre infirmière devait se garder du temps pour remplir de la paperasse. MedAssistant, une jeune pousse de Sherbrooke, a conçu un assistant médical qui, grâce à l’intelligence artificielle, automatise plusieurs tâches administratives médicales, libérant ainsi aux médecins et infirmières du temps à consacrer aux patients. Le problème Les protocoles médicaux sont très standardisés,

MedAssistant veut permettre à votre médecin de vous consacrer plus de temps

Avez-vous déjà vécu une consultation médicale expéditive? C’est probablement parce que votre médecin ou votre infirmière devait se garder du temps pour remplir de la paperasse.

MedAssistant, une jeune pousse de Sherbrooke, a conçu un assistant médical qui, grâce à l’intelligence artificielle, automatise plusieurs tâches administratives médicales, libérant ainsi aux médecins et infirmières du temps à consacrer aux patients.

Le problème

Les protocoles médicaux sont très standardisés, et doivent suivre plusieurs étapes administratives obligatoires.

Par exemple, pour chaque consultation d’un patient, les médecins et infirmières cliniciennes doivent documenter la rencontre et parfois remplir des formulaires.

Ces tâches obligatoires «réduisent le temps que les médecins et les infirmières peuvent consacrer à leurs patients», dit à InfoBref Félix-Antoine Toussaint, PDG et cofondateur de MedAssistant.

Il croit que cette pression peut nuire à la qualité du service.

Message du commanditaire

Propulsez votre entreprise technologique!

Déposez votre projet à l’ACET

La solution

MedAssistant a conçu un logiciel qui automatise certaines tâches administratives médicales liées à la cueillette d’informations et à la documentation clinique.

Le logiciel propose un questionnaire intelligent qui recueille des informations sur chaque patient avant sa consultation.

- Dans les minutes qui précèdent la consultation, le patient répond au questionnaire sur une tablette électronique.

- Les questions s’ajustent automatiquement selon les réponses aux questions précédentes.

Une autre outil automatise la prise de note pendant le rendez-vous.

- L’outil enregistre la conversation et en fait la synthèse.

- Il peut également remplir certains formulaires médicaux selon les informations obtenues pendant la consultation.

Ces outils font gagner du temps aux professionnels de la santé.

De plus, ils «favorisent la collaboration entre les différentes équipes de soin» parce que les informations colligées sont accessibles à plusieurs professionnels en même temps, soutient Félix-Antoine Toussaint.

L’essentiel des nouvelles en 5 minutes chaque matin et, chaque mois, des conseils d’experts en finances personnelles et consommation: c’est ce que vous offrent les infolettres d’InfoBref. Faites comme plus de 30 000 Québécois·es, essayez-les: inscrivez-vous gratuitement ici ou en cliquant Infolettres en haut à droite

Le modèle d’affaires

MedAssistant vend son logiciel sous la forme d’un abonnement mensuel.

- Le prix est actuellement fixé à 99 $ par an par professionnel.

- Un abonnement de groupe est également proposé.

L’entreprise fournit des tablettes verrouillées qui permettent aux patients de répondre au questionnaire.

La clientèle de l’entreprise compte actuellement plus d’une centaine d’utilisateurs, répartis principalement dans la grande région de Montréal et en Estrie.

- La clientèle est composée surtout de médecins de famille.

- Il y a aussi des médecins spécialistes et des équipes de soins infirmiers.

Une partie de la clientèle participe à un essai pilote.

La jeune pousse a obtenu auprès du ministère de la santé la certification TGV (Trousse globale de vérification) qui atteste que son logiciel est conforme à des normes quant à la protection et à la confidentialité des données de ses utilsateurs.

MedAssistant bénéficie d’un accompagnement personnalisé par l’Accélérateur de création d’entreprises technologiques (ACET). [Découvrez d’autres jeunes entreprises québécoises innovantes soutenues par cet organisme et par d’autres.]

Message du commanditaire

Maximisons l’impact de votre entreprise technologique!

Déposez votre projet à l’ACET

À venir

L’entreprise se concentre actuellement à développer le marché québécois et ontarien.

Elle prévoit ensuite des lancements dans le reste du Canada puis aux États-Unis.

Pour recevoir chaque lundi le portrait d’une jeune entreprise québécoise innovante, abonnez-vous gratuitement à l’infolettre d’InfoBref ici (ou en cliquant Infolettres en haut à droite): elle vous donnera chaque jour, en 5 minutes, l’essentiel des nouvelles économiques, technologiques et politiques

[L'article MedAssistant veut permettre à votre médecin de vous consacrer plus de temps a d'abord été publié dans InfoBref.]

-

Le Devoir

-

Ottawa refuse de s’engager à 100% de ventes de véhicules «zéro émission» en 2035

Le gouvernement veut approuver un nouveau pipeline pour favoriser les exportations de pétrole des sables bitumineux.

Ottawa refuse de s’engager à 100% de ventes de véhicules «zéro émission» en 2035

-

Le Devoir

-

Les négociateurs climatiques canadiens se dirigent vers le Brésil pour la COP30

L’événement qui s’ouvre lundi devrait mettre l’accent sur l’adaptation climatique. Tour d’horizon.

Les négociateurs climatiques canadiens se dirigent vers le Brésil pour la COP30

-

Le Devoir

-

Sans les Autochtones, il n’y a «pas d’avenir pour l’humanité», affirme une ministre brésilienne

Sonia Guajajara espère que les Autochtones pourront jouer les premiers rôles à la COP30 à Belém.

Sans les Autochtones, il n’y a «pas d’avenir pour l’humanité», affirme une ministre brésilienne

-

Le Devoir

-

«Nous avons besoin du cœur», affirme la climatologue canadienne Katharine Hayhoe

Pour continuer d’avancer, il faut savoir apprécier les progrès, soutient la scientifique en entrevue au «Devoir».

«Nous avons besoin du cœur», affirme la climatologue canadienne Katharine Hayhoe

-

Le Devoir

-

Le Canada, cancre climatique?

Le gouvernement fédéral soutient des projets chers à l’industrie des énergies fossiles.

Le Canada, cancre climatique?

-

Le Devoir

-

Un Québec bouleversé par un climat perturbé

La province est en retard en matière d’adaptation aux multiples conséquences du réchauffement planétaire.

Un Québec bouleversé par un climat perturbé

-

Le Devoir

-

Allons-nous sacrifier l’humanité pour le bien de l’industrie des énergies fossiles?

Dix ans après l’Accord de Paris, le monde se dirige vers un naufrage climatique de moins en moins évitable.

Allons-nous sacrifier l’humanité pour le bien de l’industrie des énergies fossiles?

-

Le Devoir

-

D’importantes chutes de neige sont à prévoir dans la nuit de dimanche

La région de Québec et doit s’attendre à des quantités de neige importantes.

D’importantes chutes de neige sont à prévoir dans la nuit de dimanche

-

Le Devoir

-

À la COP30, Lula appelle à accélérer la sortie des énergies fossiles

« La Terre ne peut plus supporter le modèle de développement […] qui a prévalu au cours des 200 dernières années. »

À la COP30, Lula appelle à accélérer la sortie des énergies fossiles

-

Le Devoir

-

Un pays «déphasé» en matière climatique

Malgré l’urgence, le premier budget du gouvernement Carney a accordé peu de place aux enjeux environnementaux.

Un pays «déphasé» en matière climatique

-

Le Devoir

-

Pendant que le Québec tergiverse, la Californie prolonge son marché du carbone

Le système, renommé «Cap-and-Invest», est désormais arrimé à l’objectif de carboneutralité de l’État en 2045.

Pendant que le Québec tergiverse, la Californie prolonge son marché du carbone

-

InfoBref ACTUALITES | L’essentiel de l’actualité politique et générale

-

Au Brésil, la Cop30 s’ouvre sur un constat d’échec

La 30e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (Cop30) a débuté hier à Belém, dans le nord du Brésil. Elle se tient jusqu’au 21 novembre. Dix ans après l’Accord de Paris, le secrétaire général de l’ONU António Guterres a reconnu que la communauté internationale n’était pas parvenue à limiter le réchauffement de la Terre à un niveau inférieur à 1,5 °C. Plusieurs pays, dont les États-Unis, n’ont pas envoyé de délégation à la Cop30. En 1992, le Brésil avait accuei

Au Brésil, la Cop30 s’ouvre sur un constat d’échec

La 30e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (Cop30) a débuté hier à Belém, dans le nord du Brésil. Elle se tient jusqu’au 21 novembre.

Dix ans après l’Accord de Paris, le secrétaire général de l’ONU António Guterres a reconnu que la communauté internationale n’était pas parvenue à limiter le réchauffement de la Terre à un niveau inférieur à 1,5 °C.

Plusieurs pays, dont les États-Unis, n’ont pas envoyé de délégation à la Cop30.

En 1992, le Brésil avait accueilli le Sommet de la Terre de Rio. Cette conférence avait jeté les bases des futures «Cop».

[L'article Au Brésil, la Cop30 s’ouvre sur un constat d’échec a d'abord été publié dans InfoBref.]

-

Le Devoir

-

À la COP30 de Belém, les dirigeants constatent l’échec sur l’accord de Paris

«La fenêtre d’opportunité» pour agir «se ferme rapidement», a mis en garde le président brésilien Lula.

À la COP30 de Belém, les dirigeants constatent l’échec sur l’accord de Paris

-

Le Devoir

-

L’atteinte des cibles climatiques pourrait prendre du retard, admet Ottawa

Le gouvernement Carney soutient la production d’énergies fossiles tout en promettant de respecter l’Accord de Paris.

L’atteinte des cibles climatiques pourrait prendre du retard, admet Ottawa

-

Le Devoir

-

Les changements climatiques ont amplifié la puissance destructrice de «Melissa»

Le réchauffement des océans alimente les ouragans, qui déversent alors plus de pluie et se renforcent plus rapidement.

Les changements climatiques ont amplifié la puissance destructrice de «Melissa»

-

Le Devoir

-

Nouveau programme pour soutenir la restauration de 20 milieux humides au Québec

L’organisme Canards Illimités espère accélérer la compensation des tourbières, marais et marécages détruits.

Nouveau programme pour soutenir la restauration de 20 milieux humides au Québec

-

InfoBref ACTUALITES | L’essentiel de l’actualité politique et générale

-

Forair améliore le potentiel écologique et économique de la forêt québécoise

Plusieurs propriétaires forestiers ignorent qu’entreprendre certains types d’aménagement dans leur forêt pourrait leur donner droit à des avantages financiers. La jeune pousse de Québec Forair a conçu une application qui identifie les aménagements possibles et les crédits financiers qui y seraient associés. Le problème «Près d’un cinquième des forêts productives du Québec sont privées. L’équivalent de 143 fois la superficie de l’ile de Montréal appartient à plus de 160 000 proprié

Forair améliore le potentiel écologique et économique de la forêt québécoise

Plusieurs propriétaires forestiers ignorent qu’entreprendre certains types d’aménagement dans leur forêt pourrait leur donner droit à des avantages financiers.

La jeune pousse de Québec Forair a conçu une application qui identifie les aménagements possibles et les crédits financiers qui y seraient associés.

Le problème

«Près d’un cinquième des forêts productives du Québec sont privées. L’équivalent de 143 fois la superficie de l’ile de Montréal appartient à plus de 160 000 propriétaires», dit à InfoBref William Métivier, président et cofondateur de Forair.

Ces parcelles de forêt sont de plus en plus laissées à elles-mêmes. La majorité de leurs propriétaires n’y font pas de travaux d’aménagement ni d’entretien.

- C’est généralement par manque de temps, de moyen ou de connaissances, explique l’entrepreneur.

Or, laisser une forêt à elle-même n’est pas optimal.

«Ce n’est souvent pas la meilleure manière de valoriser la forêt, particulièrement dans un contexte de changements climatiques. Cela met à l’épreuve la capacité de résilience des forêt et fait passer le Québec à côté d’un immense potentiel écologique et économique», souligne William Métivier.

Il compare la forêt à un jardin: un entretien adapté est nécessaire pour en tirer le meilleur rendement.

Entretenir une forêt permet par exemple:

- d’améliorer la biodiversité;

- d’augmenter le diamètre des arbres et donc le rendement d’une exploitation forestière.

Message du commanditaire

Propulsez votre entreprise technologique!

Déposez votre projet à l’ACET

La solution

Forair a développé une application qui outille les propriétaires forestiers pour les aider à bien aménager leur lot.

«L’objectif est de mobiliser les propriétaires en leur fournissant des informations spécifiques à leur terrain, en les sensibilisant et en les incitant à passer à l’action», dit William Métivier.

L’application accède à différentes bases de données publiques gouvernementales.

Elle regroupe puis organise les données pour les rendre claires, compréhensibles et facilement accessibles dans l’application.

Pour chaque lot, Forair indique la composition des espèces d’arbres, leur âge, leur superficie et l’historique des peuplements forestiers.

L’application informe également les propriétaires des travaux qu’ils peuvent entreprendre et des incitatifs financiers auxquels ils peuvent être admissibles.

- Par exemple, retarder la coupe de bois ou planter certaines espèces d’arbres sont des gestes qui peuvent contribuer à réduire les gaz à effet de serre.

- Ces gestes peuvent souvent être subventionnés et même donner droit à un crédit carbone.

L’essentiel des nouvelles en 5 minutes chaque matin et, chaque mois, des conseils d’experts en finances personnelles et consommation: c’est ce que vous offrent les infolettres d’InfoBref. Faites comme plus de 30 000 Québécois·es, essayez-les: inscrivez-vous gratuitement ici ou en cliquant Infolettres en haut à droite

Le modèle d’affaires

Les propriétaires forestiers pourront utiliser gratuitement les fonctionnalités de base de l’application.

Des services payants viendront s’y ajouter.

Forair bénéficie d’un accompagnement personnalisé par l’Accélérateur de création d’entreprises technologiques (ACET). [Découvrez d’autres jeunes entreprises québécoises innovantes soutenues par cet organisme et par d’autres.]

Message du commanditaire

Maximisons l’impact de votre entreprise technologique!

Déposez votre projet à l’ACET

À venir

La jeune pousse commence à tester son application auprès de 2000 propriétaires terriens pré-identifiés.

Le lancement officiel est prévu pour le printemps 2026.

L’entreprise compte peaufiner son application en lui ajoutant une fonction de bibliothèque numérique.

Les utilisateurs pourront y téléverser et retrouver les documents essentiels à la gestion de leur lot forestier, comme:

- les comptes de taxes;

- les plans d’aménagement forestier;

- les soumissions d’ingénieurs forestiers;

- les plans de localisation.

William Métivier souhaite desservir dans les prochaines années d’autres types de territoires fonciers, comme les territoires agricoles et commerciaux.

Pour recevoir chaque lundi le portrait d’une jeune entreprise québécoise innovante, abonnez-vous gratuitement à l’infolettre d’InfoBref ici (ou en cliquant Infolettres en haut à droite): elle vous donnera chaque jour, en 5 minutes, l’essentiel des nouvelles économiques, technologiques et politiques

[L'article Forair améliore le potentiel écologique et économique de la forêt québécoise a d'abord été publié dans InfoBref.]

-

Journal Le Soir

-

Rimouski : le ruisseau Levasseur fait l’objet d’une préétude

L’Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent (OBVNEBSL) réalise une préétude dans le bassin versant du ruisseau Levasseur afin d’y recueillir des informations nécessaires pour améliorer la qualité de l’eau et la biodiversité. Il s’agit d’un ruisseau tributaire prioritaire de la rivière Rimouski, situé à proximité de la rue Tessier et de la rue Barrée, dans le district Saint-Odile. Cette préétude fait suite à des analyses de la qualité de l’eau qui la qualifient de dou

Rimouski : le ruisseau Levasseur fait l’objet d’une préétude

L’Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent (OBVNEBSL) réalise une préétude dans le bassin versant du ruisseau Levasseur afin d’y recueillir des informations nécessaires pour améliorer la qualité de l’eau et la biodiversité.

Il s’agit d’un ruisseau tributaire prioritaire de la rivière Rimouski, situé à proximité de la rue Tessier et de la rue Barrée, dans le district Saint-Odile.

Cette préétude fait suite à des analyses de la qualité de l’eau qui la qualifient de douteuse depuis plusieurs années. Le problème avait d’abord été soulevé en 2002, alors que les concentrations de phosphore et d’azote dépassaient le critère de protection de la vie aquatique, posant un risque pour certaines espèces présentes comme le saumon atlantique et l’omble de fontaine.

Notons qu’il n’y a pas de lien entre la situation du ruisseau Levasseur et celle du ruisseau La Cavée.

« La qualité d’un cours d’eau varie selon les activités dans le bassin versant. S’il y a des activités anthropiques, il n’est pas rare d’y voir un impact sur la qualité de l’eau, d’où l’importance d’avoir de bonnes pratiques (ex.: installations septiques aux normes, bandes riveraines efficaces, couverture des sols, etc.) et de travailler à des solutions concrètes où l’ensemble des usagers sont impliqués », explique la codirectrice par intérim de l’Organisme, Alexa Bérubé Deschênes.

L’Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent souligne la mobilisation du milieu dans ce dossier. Entre 2010 et 2015, 13 propriétaires d’entreprises agricoles ont participé à une démarche collective visant à améliorer la qualité de l’eau du ruisseau Levasseur, dont le bassin versant est utilisé à plus de 70% par le milieu agricole.

« Il y a eu beaucoup d’aménagement et de solutions qui ont été faites directement en champs chez les producteurs », ajoute madame Bérubé Deschênes.

Il est notamment question d’aménagements en champ pour réduire l’érosion des sols et le ruissellement, des travaux de stabilisation des berges, un nettoyage du cours d’eau, des plantations en bande riveraine, la création de 20 seuils fauniques et l’installation de panneaux de sensibilisation.

« Pendant ces années-là, il y a aussi eu un suivi de qualité d’eau, qui ont démontré que la qualité de l’eau était douteuse. En 2023 et 2024, l’Organisme a refait certains inventaires pour voir ce qui en était, 10 ans après et déterminer s’il y avait toujours une problématique du côté de la qualité de l’eau, parce qu’on remarquait aussi un panache de sédiment dans la rivière. »

Après vérifications, l’Organisme a constaté que la qualité de l’eau y était effectivement encore douteuse.

« C’est quelque chose qui s’explique par différentes sources. Il y a des installations septiques, des gens qui habitent à proximité, ainsi que de routes, alors les sources sont multiples. »

En ce qui concerne les sédiments dans la rivière, madame Bérubé Deschênes indique qu’il n’est pas exclu qu’ils soient de source naturelle.

« La rivière a quand même un bon dénivelé, avec de bons cours d’eau aussi, mais nous avons quand même constaté la présence de phosphore, d’azote et de coliformes fécaux. »

Elle mentionne que le phosphore et l’azote sont des éléments nutritifs qui peuvent être utilisés dans des champs ou dans des installations septiques.

« Leur présence peut provenir de différentes sources, mais lorsque ça s’en va vers les cours d’eau, ces éléments font pousser les algues et les plantes aquatiques, ce qui a pour effet d’augmenter le vieillissement des cours d’eau. »

Du côté des coliformes fécaux, leur présence dans le ruisseau est assez élevée selon l’Organisme.

« Il s’agit d’un paramètre qui peut affecter la santé, si les gens s’y baignent, mais encore là, nous l’avons testé dans le ruisseau Levasseur, mais pas dans la rivière Rimouski. On ne peut donc pas dire qu’il y aura un impact sur la rivière Rimouski, puisque c’est probablement dilué. »

L’Organisme indique n’avoir jamais constaté la présence de baigneurs directement dans le ruisseau Levasseur.

Une caractérisation des macroinvertébrés benthiques (vers aquatiques, larves d’insectes, etc.) faite dans le cadre du projet actuel permettra d’obtenir davantage d’informations quant aux impacts des enjeux ciblés, puisque les macroinvertébrés benthiques sont à la base de la chaîne alimentaire et qu’ils sont sensibles à la qualité de l’eau.

La concertation se poursuit

Bien que le nombre d’actions réalisées au niveau du ruisseau et des champs attenants soit élevé, les enjeux de qualité de l’eau sont toujours présents.

L’organisme poursuit ainsi sa mobilisation du milieu, en mettant de l’avant des solutions pour permettre de remédier aux enjeux soulevés. C’est dans cette optique qu’une activité de transfert de connaissances destinée aux producteurs agricoles et à divers acteurs clés de la région s’est tenue le 7 octobre dernier pour permettre le partage des résultats des études récentes, valoriser certaines pratiques favorables à la biodiversité et promouvoir les solutions durables pour préserver la qualité de l’eau.

L’OBVNEBSL a également rencontré les producteurs agricoles de la région afin de les informer de la situation, de constater l’état actuel des travaux effectués il a plus de 10 ans, et de sonder leur intérêt pour la bonification et l’ajout d’aménagements.

-

InfoBref ACTUALITES | L’essentiel de l’actualité politique et générale

-

Quatre jeunes poursuivent le Régime de pensions du Canada

Ils reprochent à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) de mettre en péril leur retraite en choisissant d’investir dans les énergies fossiles. Les requérants demandent à la Cour supérieure de l’Ontario d’ordonner au plus grand gestionnaire de fonds de retraite du pays de prendre en compte les risques financiers liés aux changements climatiques dans ses placements. Ils estiment qu’en ignorant ces risques, l’institution exposerait les Canadiens qui prendront

Quatre jeunes poursuivent le Régime de pensions du Canada

Ils reprochent à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) de mettre en péril leur retraite en choisissant d’investir dans les énergies fossiles.

Les requérants demandent à la Cour supérieure de l’Ontario d’ordonner au plus grand gestionnaire de fonds de retraite du pays de prendre en compte les risques financiers liés aux changements climatiques dans ses placements.

Ils estiment qu’en ignorant ces risques, l’institution exposerait les Canadiens qui prendront leur retraite après 2050 à:

- «une réduction importante de leurs prestations; ou

- une hausse considérable des taux de cotisation».

[L'article Quatre jeunes poursuivent le Régime de pensions du Canada a d'abord été publié dans InfoBref.]

-

InfoBref ACTUALITES | L’essentiel de l’actualité politique et générale

-

Le lac Ontario va prêter de l’eau au lac Saint-Louis

Le niveau d’eau du fleuve Saint-Laurent est particulièrement bas cette année à cause d’un manque de précipitations. Un barrage situé près de Cornwall, en Ontario, ouvrira ses vannes pendant 36 heures cette fin de semaine. Objectif: augmenter le débit d’eau provenant du lac Ontario afin de relever le niveau du lac Saint-Louis, au sud-ouest de l’île de Montréal, où plusieurs bateaux sont actuellement échoués. Cette hausse temporaire du niveau d’eau doit permettre aux plaisanciers d

Le lac Ontario va prêter de l’eau au lac Saint-Louis

Le niveau d’eau du fleuve Saint-Laurent est particulièrement bas cette année à cause d’un manque de précipitations.

Un barrage situé près de Cornwall, en Ontario, ouvrira ses vannes pendant 36 heures cette fin de semaine.

Objectif: augmenter le débit d’eau provenant du lac Ontario afin de relever le niveau du lac Saint-Louis, au sud-ouest de l’île de Montréal, où plusieurs bateaux sont actuellement échoués.

- Cette hausse temporaire du niveau d’eau doit permettre aux plaisanciers de sortir leur embarcation avant l’hiver.

Une opération similaire avait déjà eu lieu en 2012.

[L'article Le lac Ontario va prêter de l’eau au lac Saint-Louis a d'abord été publié dans InfoBref.]

-

InfoBref ACTUALITES | L’essentiel de l’actualité politique et générale

-

Pesticides: l’eau de plusieurs villes excède la limite recommandée par l’OMS

C’est ce qu’affirme l’organisme québécois Vigilance OGM à partir d’échantillons prélevés en période d’épandage des pesticides dans 10 municipalités situées en Montérégie et en Estrie. Ces échantillons ont révélé que, dans toutes les villes étudiées, la concentration totale de pesticides dans l’eau potable excède le plafond recommandé par l’Organisation mondiale de la santé et appliqué par l’Union européenne. À Saint-Hyacinthe, la concentration est presque 25 fois plus élevée.

Pesticides: l’eau de plusieurs villes excède la limite recommandée par l’OMS

C’est ce qu’affirme l’organisme québécois Vigilance OGM à partir d’échantillons prélevés en période d’épandage des pesticides dans 10 municipalités situées en Montérégie et en Estrie.

Ces échantillons ont révélé que, dans toutes les villes étudiées, la concentration totale de pesticides dans l’eau potable excède le plafond recommandé par l’Organisation mondiale de la santé et appliqué par l’Union européenne.

- À Saint-Hyacinthe, la concentration est presque 25 fois plus élevée.

L’organisme dénonce qu’au Canada l’évaluation des pesticides ne tienne pas compte de l’effet «cocktail» – l’interaction entre les différents ingrédients des pesticides et l’ensemble des pesticides épandus.

[L'article Pesticides: l’eau de plusieurs villes excède la limite recommandée par l’OMS a d'abord été publié dans InfoBref.]

-

InfoBref ACTUALITES | L’essentiel de l’actualité politique et générale

-

Le Brésil promet de quadrupler sa production de combustibles durables

Le pays sud-américain accueillera du 10 au 21 novembre la 30e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (Cop 30). Le gouvernement brésilien a annoncé qu’il s’engageait à multiplier par quatre d’ici 2035, par rapport au niveau de l’an dernier, sa production de combustibles durables – comme les biocarburants ou l’hydrogène vert. Au moins 3 autres pays ont pris le même engagement: Inde, Italie et Japon. Le Brésil espère que d’autres pays se joindront à eux avant l

Le Brésil promet de quadrupler sa production de combustibles durables

Le pays sud-américain accueillera du 10 au 21 novembre la 30e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (Cop 30).

Le gouvernement brésilien a annoncé qu’il s’engageait à multiplier par quatre d’ici 2035, par rapport au niveau de l’an dernier, sa production de combustibles durables – comme les biocarburants ou l’hydrogène vert.

Au moins 3 autres pays ont pris le même engagement: Inde, Italie et Japon.

Le Brésil espère que d’autres pays se joindront à eux avant le début de la Cop30 le mois prochain.

[L'article Le Brésil promet de quadrupler sa production de combustibles durables a d'abord été publié dans InfoBref.]

-

Journal le Mouton Noir

-

DÉMOCRATISER LA POLITIQUE

Les temps sont durs pour la démocratie sur notre petite planète menacée. Les crises sont multiples, et plusieurs d’entre nous croulent sous l’impuissance et le désespoir, mais cela n’est pas une raison pour ne rien faire! Un mouvement prend forme À la fin de 2023, une cinquantaine de personnes concernées par la crise globale discutent des enjeux sociaux, économiques et écologiques. La démocratie retient leur attention, car le groupe considère que pour arriver à agir sur tous les enjeux, un

DÉMOCRATISER LA POLITIQUE

Les temps sont durs pour la démocratie sur notre petite planète menacée. Les crises sont multiples, et plusieurs d’entre nous croulent sous l’impuissance et le désespoir, mais cela n’est pas une raison pour ne rien faire!

Un mouvement prend forme

À la fin de 2023, une cinquantaine de personnes concernées par la crise globale discutent des enjeux sociaux, économiques et écologiques. La démocratie retient leur attention, car le groupe considère que pour arriver à agir sur tous les enjeux, un vide reste à combler au Québec, celui de la voie citoyenne en démocratie. Un vote aux urnes aux quatre ans ne suffit pas.

Une volonté croît alors, celle de créer un mouvement politique issu de la société civile pour occuper cet espace. Il ne s’agit pas d’un parti politique, mais plutôt d’un projet de société avec un mouvement non partisan tout d’abord citoyen et transversal issu des milieux sociaux, écologistes, communautaires et syndicaux. Le groupe accouche de Multitudes avec pour objectif de mettre une pression plus forte sur les institutions publiques en place. Exit la concentration du pouvoir, et vivement que la transition (sociale et écologique) passe en deuxième vitesse.

Un sentiment d’urgence émerge avec l’élection de Trump. L’existence de Multitudes est dévoilée en novembre 2024 lors d’un lancement officiel à Sherbrooke et par la publication d’une lettre ouverte1. L’engouement se fait sentir rapidement : le nombre de membres atteint un millier d’individus et plusieurs groupes s’associent au mouvement.

Pourquoi un autre groupe de transition?

Qu’est-ce qui différencie Multitudes des autres groupes pour la transition dans le paysage québécois? Nancy Neamtan, membre active et fondatrice du Chantier de l’économie sociale, répond que Multitudes part de la base en s’ouvrant à une multitude de citoyens et de façons de faire. Cela se traduit par une adhésion individuelle et une réflexion sur la manière de travailler ensemble, sans remplacer ce qui se fait actuellement, dans le sens de la démocratie (économique, écologique, sociale). Aucun groupe ne se penche sur la démocratie en tant que telle. Il s’agit de relier les gens et de regrouper leurs implications dans leur communauté. Sans leur implication, la transition ne se fera pas.

Agir dans l’urgence, une étape à la fois

Les besoins urgents de Multitudes se concentrent sur la mobilisation de ses membres et l’élargissement de leurs appuis en démocratie locale en vue de l’automne avec l’arrivée des élections municipales en novembre 2025.

Après un événement porteur à l’automne 2024 qui reliait une centaine des membres de la société civile et une centaine d’élus municipaux de toutes allégeances, Multitudes donne une impulsion avec la création du groupe La Nouvelle vague municipale. Un cahier de propositions2 pour nourrir les prochaines élections municipales en est ressorti, en lien avec la participation citoyenne. Ces propositions sont inspirées des initiatives d’ici et d’ailleurs pour créer de nouvelles façons de faire.

Passons à la cuisine

Le moyen choisi pour arriver à ses fins : rassembler pour transformer, comme le dit l’un des membres, Jonathan Durand Folco, professeur en innovation sociale à l’Université Saint-Paul. Les assemblées de cuisine demeurent un moyen non négligeable pour se mettre en mouvement. Au printemps dernier, la majorité des régions du Québec répondaient à l’invitation lancée par Multitudes pour tenir des assemblées de cuisine. Plus de 65 assemblées réparties dans plus de 30 municipalités ont confirmé la nécessité du dialogue.

D’un sommet à l’autre

Multitudes a participé au Sommet de l’économie sociale de mai 2025. Les jeunes y soulignaient l’importance d’une politisation de l’économie sociale avec une vision de transformation sociale arrimée au mouvement de la transition. Multitudes fait depuis partie de la nouvelle alliance pour la démocratisation économique avec laquelle il organisera l’événement rassembleur que se veut le Sommet Leadership territorial partagé (LTP) prévu pour l’hiver 2026. Le LTP vise à ce que la société civile ait un impact sur les décisions politiques dans tous les territoires (municipaux et régionaux pour l’instant). Multitudes arrivera-t-il à remporter son pari de rapprocher la démocratie des gens et de démocratiser l’économie?

Activités à suivre

Des comités et des chantiers de travail s’activent présentement : Économies et transition, Mobilisation, Communication, Carrefour des savoirs et LTP. L’embryon qu’est Multitudes le mènera à une assemblée de fondation au printemps 2026 pour définir sa structure et préciser son mode de fonctionnement.

1. Jonathan Durand Folco, Léa Ilardo, Anouk Nadeau-Farley, Nancy Neamtan et Joël Nadeau, « Face à l’oligarchie, la démocratie des Multitudes », Le Devoir, 3 février 2025, https://www.ledevoir.com/opinion/idees/838510/idees-face-oligarchie-democratie-multitudes

2. Multitudes, Cahier de propositions aux municipalités, mars 2025, https://www.multitudes.quebec/_files/ugd/b19b9b_e54e89117a19496e883f825ffb6bc1f5.pdf

-

Mes signets

-

Les déchets de la discorde

Le projet d'expansion de Stablex soulève une forte opposition. Il prévoit l’enfouissement de 8 millions de m³ supplémentaires de déchets dangereux (arsenic, mercure, cyanure, etc.) dans une zone écologiquement fragile à Blainville. — Permalien

Les déchets de la discorde

— Permalien

-

Journal le Mouton Noir

-

Quand le phoque devient le miroir de nos déséquilibres

Il y a des animaux qui deviennent malgré eux les réceptacles de nos contradictions. Le phoque, dans le Saint-Laurent, est de ceux-là. Tantôt accusé de voler le poisson des pêcheurs, tantôt brandi comme victime des bouleversements climatiques, il oscille entre mascotte attendrissante et ressource économique taboue. Pourtant, lui, il n’a rien changé à sa routine : il nage, il plonge, il mange. C’est nous qui, incapables de gérer nos propres déséquilibres, lui collons sur le dos nos frustrations co

Quand le phoque devient le miroir de nos déséquilibres

Il y a des animaux qui deviennent malgré eux les réceptacles de nos contradictions. Le phoque, dans le Saint-Laurent, est de ceux-là. Tantôt accusé de voler le poisson des pêcheurs, tantôt brandi comme victime des bouleversements climatiques, il oscille entre mascotte attendrissante et ressource économique taboue. Pourtant, lui, il n’a rien changé à sa routine : il nage, il plonge, il mange. C’est nous qui, incapables de gérer nos propres déséquilibres, lui collons sur le dos nos frustrations collectives.

Le problème, c’est que le phoque n’est pas un cas simple. Il est un acteur écologique à part entière, avec un rôle clair dans la mécanique de l’écosystème Saint-Laurent. Mais il est aussi un morceau d’histoire coloniale, un symbole de luttes internationales, une ressource culturelle pour les communautés autochtones, et une pierre d’achoppement pour les pêcheurs côtiers. Autrement dit : tout le monde a une bonne raison de parler de lui, et personne ne le regarde du même angle. Voilà pourquoi chaque conversation sur le phoque dérape aussi vite qu’une glissade sur les roches pleines d’algues de nos rivages à marée basse.

On pourrait croire que le dossier est purement biologique : compter les phoques, calculer ce qu’ils mangent, mesurer leur impact. Mais non. Le Saint-Laurent n’est pas un aquarium, c’est un système complexe où chaque changement — surpêche, réchauffement, disparition des grands prédateurs — produit une réaction en chaîne. Accuser le phoque de tous nos malheurs halieutiques, c’est pratique, mais c’est surtout un raccourci. À l’inverse, en faire un intouchable au nom de l’émotion publique est tout aussi stérile. La vérité, c’est que cet animal nous renvoie à notre incapacité chronique à penser en réseau.

Et c’est exactement pour ça que les États généraux sur le phoque sont, à mes yeux, l’un des exercices les plus nécessaires de notre temps. Depuis cet été, mémoires et consultations ont commencé à circuler. En novembre, tout ce beau monde se retrouvera à Matane. On pourrait s’attendre à une bataille digne d’une finale de hockey. Mais si l’on est honnête, l’audace est déjà là : rassembler chasseurs, pêcheurs, communautés autochtones, scientifiques, institutions et simples citoyens dans un même processus, c’est sortir du réflexe confortable du chacun-pour-soi. C’est accepter de confronter des vérités incompatibles et de chercher quand même à avancer.

Évidemment, personne n’imagine qu’on sortira de là en se donnant tous la main autour d’un feu de camp. Mais il y a une valeur immense à mettre cartes sur table, à écouter vraiment, et à faire coexister des points de vue qui autrement s’ignoreraient. Le but n’est pas de fabriquer une unanimité en papier mâché, mais de créer un socle minimal où l’on peut bâtir. Le simple fait que ce chantier ait lieu, porté par trois organisations qui auraient pu rester campées chacune sur sa légitimité – l’Association de chasseurs de phoques intra-Québec (ACPIQ), l’Agence Mamu Innu Kaikussesht de la Côte-Nord (AMIK) et Exploramer – est en soi un signal fort.

Ce qui est fascinant, c’est que ce débat sur le phoque déborde largement du Saint-Laurent. Il parle de nous, de notre rapport aux ressources, de notre difficulté à conjuguer science, culture, économie et perception publique. Il met en lumière cette manie de travailler en silos : les pêcheurs d’un côté, les scientifiques de l’autre, les communautés autochtones encore ailleurs, et les décideurs à distance, coincés dans des règlements qui ne se parlent pas entre eux. Le phoque devient ainsi le test grandeur nature de notre capacité à casser les cloisons.

Cohabiter dans la complexité

Il faut dire les choses simplement : si nous échouons à trouver une façon intelligente de gérer un dossier comme celui du phoque, comment prétendre aborder des enjeux encore plus vastes — la crise climatique, la gouvernance des océans, ou l’avenir de nos pêcheries? C’est pour ça que ce moment est si important. Ce n’est pas seulement une discussion sur un animal. C’est un laboratoire de cohabitation, où l’on voit si, enfin, on peut arrêter de se renvoyer la balle et construire ensemble quelque chose de cohérent.

Le phoque, lui, continuera de plonger dans les eaux froides du Saint-Laurent, sans se soucier de nos débats. Mais à travers lui, c’est notre capacité collective à faire de la place aux désaccords, à conjuguer les savoirs autochtones et la science moderne, à réconcilier économie locale et perceptions globales qui est mise à l’épreuve. Les États généraux ne régleront pas tout, et il serait naïf de l’attendre. Mais ils constituent une respiration, une chance rare de sortir du cercle vicieux des accusations croisées.

Alors que les premières consultations sont déjà entamées et que les participants se préparent à l’échéance de novembre, il faut reconnaître le courage de ceux qui ont accepté d’entrer dans l’arène. C’est un exercice exigeant, inconfortable, mais nécessaire. Et il mérite d’être salué non pas parce qu’il promet des solutions miracles, mais parce qu’il nous oblige à affronter ce que nous évitons trop souvent : la complexité.

Le phoque n’est pas l’ennemi ni l’allié. Il est le révélateur. Et les États généraux, amorcés cet été, sont l’occasion unique de montrer que nous sommes capables de dépasser les slogans faciles pour enfin apprendre à cohabiter.

-

France 24 - Infos, news & actualités - L'information internationale en direct

-

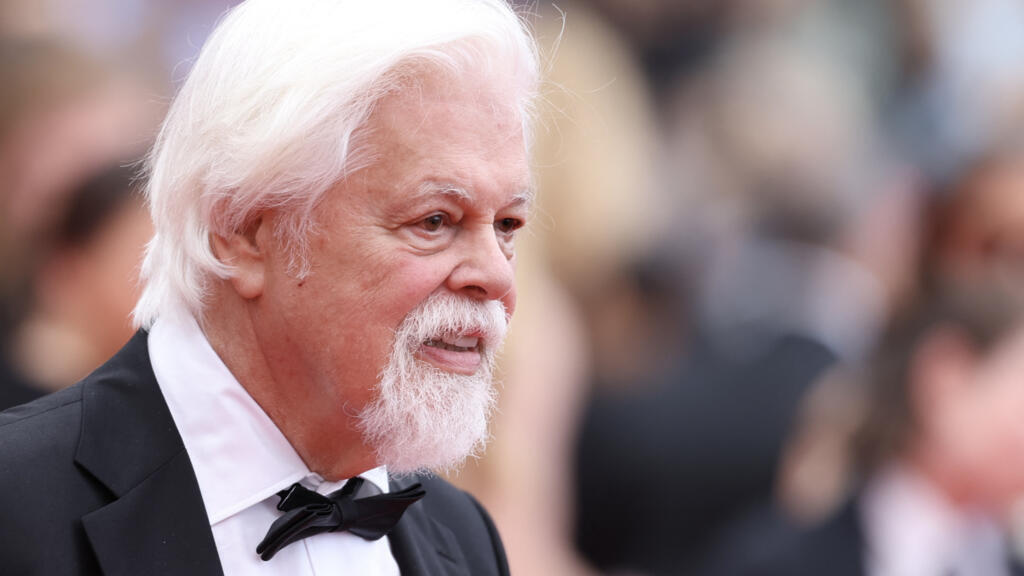

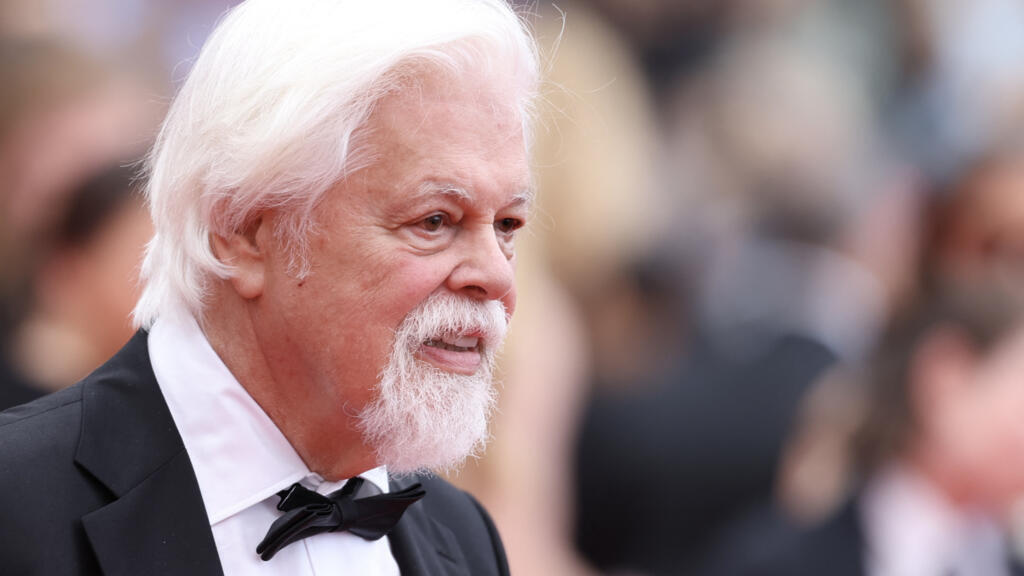

La France a refusé l'asile politique au militant écologiste Paul Watson

L'asile politique a été refusé par Paris au militant écologiste et défenseur des baleines Paul Watson, visé par un mandat d'arrêt du Japon, selon une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides consultée mardi par l'AFP.

La France a refusé l'asile politique au militant écologiste Paul Watson

-

France 24 - Infos, news & actualités - L'information internationale en direct

-

L'instant + : à Fontainebleau, une IA sobre en énergie détecte les départs de feux

À Fontainebleau, au sud-est de Paris, l'intelligence artificielle Pyronear, installée dans un petit ordinateur, analyse en permanence le territoire pour déceler le moindre panache de fumée. Si une anomalie est détectée, un signal est immédiatement envoyé aux sapeurs-pompiers. Cette solution sobre en énergie a déjà démontré son efficacité.

L'instant + : à Fontainebleau, une IA sobre en énergie détecte les départs de feux

-

France 24 - Infos, news & actualités - L'information internationale en direct

-

Qu'est-ce que le traité pour protéger la haute mer ?

Prévu pour entrer en vigueur en janvier, le traité international de protection de la haute mer adopté à l'ONU doit permettre de donner les moyens aux États d'assurer la préservation des 60 % de la surface des océans qui n'appartiennent à aucun pays. Explications.

Qu'est-ce que le traité pour protéger la haute mer ?

-

Journal le Mouton Noir

-

EN CES TEMPS TROUBLES POUR l’ENVIRONNEMENT

En ces temps troubles qui se profilent, les craintes citoyennes sont palpables. Lesimpacts environnementaux et les réchauffements climatiques sont toujours les mêmes. Malheureusement les dénis et les aveuglements le sont aussi, et le désengagement du ministère de l’Environnement n’annonce rien de bon, sinon plus de dégradations des écosystèmes et de la biodiversité, par plus d’autorisations ou de dérogations à des pollueurs, plus de permis de détruire des milieux humides et hydriques vitaux et d

EN CES TEMPS TROUBLES POUR l’ENVIRONNEMENT

En ces temps troubles qui se profilent, les craintes citoyennes sont palpables. Lesimpacts environnementaux et les réchauffements climatiques sont toujours les mêmes. Malheureusement les dénis et les aveuglements le sont aussi, et le désengagement du ministère de l’Environnement n’annonce rien de bon, sinon plus de dégradations des écosystèmes et de la biodiversité, par plus d’autorisations ou de dérogations à des pollueurs, plus de permis de détruire des milieux humides et hydriques vitaux et de dénaturaliser les berges, les battures et les paysages.

On carbure encore au développement tous azimuts tout le long du fleuve Saint-Laurent, voire de rivières patrimoniales, de Montréal au lac Saint-Pierre, réserve mondiale de la biodiversité que l’on contamine et ensevelit définitivement. Pourtant on s’étonne de la disparition des perchaudes, des poulamons, des crevettes, et on accuse les cormorans, les sébastes, les bars, les phoques. On absout cependant la folie des hommes et de leur course au développement désormais confondu avec le progrès, une course vers l’anéantissement de la nature, du Fleuve aux grandes eaux et des rivières, tout cela menant, par impacts cumulatifs, au déclin des ressources aquatiques, de la pêche fluviale jadis nourricière.

Ce qui s’établit maintenant conditionne ce qui pourrait advenir demain vers l’estuaire. Ces spoliations détruisent peu à peu les ressources et contaminent les eaux, et feront à terme la détresse des pêcheurs. De plus, des terres agricoles fertiles sont plantées d’éoliennes, de structures de béton armé. Il y a eu et y aura encore plus de quais industriels et de zones industrialo-portuaires en bordure du fleuve, voire d’usines au profil environnemental incertain qui n’annoncent rien de bon pour la santé environnementale et la santé des écosystèmes, ni pour une véritable économie écologique durable. Cependant, des élus de MRC ferment les yeux, se droguent d’illusions de développement économique, jouent le jeu des développeurs, prétendent que la surveillance des impacts environnementaux relève du ministère de l’Environnement, qu’ils peuvent taire, voire cacher l’ampleur des impacts cumulatifs d’un ensemble de projets entérinés à la pièce mais qui contribuent à terme à des désastres écologiques et écosystémiques et à une détérioration de la santé de l’environnement et éventuellement de la santé de la population. Pourtant, il n’y a pas d’économie prospère sans écologie en santé ni population en santé!

Cela étant, la conscience citoyenne est indéniablement muselée, manipulée, voire évacuée. Cependant, un défi démocratique émerge et se déploie contre ce qui hypothèque la qualité de vie et la prospérité d’une société distincte… Si la course au développement est bien utile pour soigner l’ego de quelques-uns, elle évacue le devoir de mener des évaluations environnementales et mâte la conscience citoyenne. Ces évaluations environnementales seraient pourtant aussi indispensables que contributrices à la définition et à la réalisation de projets à succès bénéfiques pour la société. Ainsi, on obvie les critères de la beauté de l’aménagement territorial, qui ne peut être sans harmonie et cohérence, pour plonger dans un brutalisme désolant.

-

Journal le Mouton Noir

-

Caribous montagnards« On aime ce qu’on connaît et on protège ce qu’on aime. »

La trentaine de caribous montagnards de la Gaspésie est le vestige de l’immense harde qui peuplait tout le nord-est de l’Amérique avant l’arrivée des Blancs. Dernier troupeau au sud du Saint-Laurent, il a subi une baisse de 80 % de ses effectifs en 15 ans et porte le triste titre d’espèce en voie de disparition. Comme Nature Québec l’énonce sur son site Internet, les causes de ce problème sont bien connues : dégradation de l’habitat causée principalement par les coupes forestières et augmentatio

Caribous montagnards« On aime ce qu’on connaît et on protège ce qu’on aime. »

La trentaine de caribous montagnards de la Gaspésie est le vestige de l’immense harde qui peuplait tout le nord-est de l’Amérique avant l’arrivée des Blancs. Dernier troupeau au sud du Saint-Laurent, il a subi une baisse de 80 % de ses effectifs en 15 ans et porte le triste titre d’espèce en voie de disparition. Comme Nature Québec l’énonce sur son site Internet, les causes de ce problème sont bien connues : dégradation de l’habitat causée principalement par les coupes forestières et augmentation de la prédation qui en découle1. Entrevue avec Alice-Anne Simard, directrice générale de l’organisme.

Philippe Garon – Ça fait longtemps qu’on est au courant de la situation. Comment expliquer qu’on a tant pelleté par en avant?

Alice-Anne Simard – Dans de telles situations, on oppose souvent économie et protection de l’environnement. Pour le caribou, cet équilibre-là n’a jamais été atteint ni même recherché. On reste vraiment dans une économie d’industrie primaire, donc d’exploitation des ressources, alors qu’il existe un potentiel de développement dans la région basé plus sur les secteurs secondaire et tertiaire. Comme pour la crise climatique, on connaît les causes de la perte de biodiversité depuis longtemps. C’est bien documenté, étudié, les scientifiques sont unanimes, mais ça prend de la volonté politique pour qu’on ne considère plus le territoire juste comme quelque chose à exploiter et à gruger.

P. G. – Si les solutions sont connues, pourquoi ne sont-elles pas mises en application?

A. A. S. – Il y a une grosse résistance de la part de certains élus et d’acteurs économiques dans la MRC. J’insiste sur le mot « certains » parce que ce n’est pas tout le monde. Sauf que ceux qui s’opposent à toute forme de protection veulent continuer à faire du développement basé uniquement sur l’extraction des ressources. Là, c’est le caribou qui en subit les conséquences, mais si on croit qu’on peut continuer comme ça à l’infini, non seulement la situation économique de la Haute-Gaspésie va empirer, mais d’autres espèces vont décliner. Les écosystèmes vont s’affaiblir, puis ils seront moins efficaces pour nous rendre des services comme la production de l’eau potable, de l’air qu’on respire, etc. Le gouvernement doit donc écouter l’autre point de vue. Il faut changer de vision et non juste s’opposer au changement.

P. G. – Avez-vous le sentiment que les élus et les représentants économiques sont prêts à faire des concessions?

A. A. S. – Quand tu négocies, tu pars avec un extrême pour essayer d’arriver à un terrain d’entente. C’est une technique que l’on comprend bien. Certains s’opposent à toute forme de protection, voulant même qu’on enlève les mesures intérimaires. Mais il faut qu’ils acceptent de mettre de l’eau dans leur vin. Le gouvernement ne peut pas dire : « On ne protège plus le caribou de la Gaspésie. » C’est une obligation légale. De toute façon, il doit aussi écouter les citoyens et les nombreuses organisations qui demandent qu’on protège le caribou2. Nous, on ne laissera pas le caribou disparaître. C’est au gouvernement de faire de l’arbitrage et d’arriver à un compromis. Tous les élus doivent reconnaître qu’il faut sortir de l’exploitation primaire, qui n’est pas une voie d’avenir. On ne peut plus refuser d’entrer dans le XXIe siècle. Oui, il va y avoir des impacts, mais des mesures de compensation peuvent être adoptées dans un esprit de justice sociale.

P. G. – Quelles sont les conséquences de l’extinction de cette espèce?

A. A. S. – Le caribou est un animal génétiquement distinct. Il fait partie de notre patrimoine naturel, tel que reconnu par le gouvernement. Dans l’identité québécoise, mais aussi dans celle des communautés autochtones, il revêt une grande importance. Il est aussi le canari dans la mine, c’est-à-dire qu’il agit comme un témoin de l’état de la forêt. Il a besoin d’une forêt en bonne santé, alors quand il ne va pas bien, ça nous démontre que la forêt aussi ne va pas bien. On observe d’ailleurs un appauvrissement généralisé de la forêt. Ça a des impacts fauniques, oui, mais aussi économiques. Le caribou est également une espèce parapluie. Si on en prend soin, d’autres espèces vont aller mieux. Dernier point, plus émotif : c’est impossible de mettre un prix sur le fait de sauver une espèce, de lui permettre de continuer à vivre dans son habitat naturel. Comme maman, j’aimerais que mes enfants puissent les observer. Je trouverais ça terrible comme biologiste qu’on n’arrive pas à assurer la survie du troupeau. Ce serait une perte inestimable, un immense échec de l’espèce humaine.

P. G. – Qu’est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui s’opposent à la protection du caribou?

A. A. S. – Je les invite à écouter ce que disent la science et toute la population qui se mobilise pour protéger les caribous. En continuant à tout miser sur le développement économique primaire, on va arriver aux mêmes résultats dans quelques années; non seulement on va avoir perdu le caribou, mais la région va continuer à se dévitaliser. Il faut miser sur une transition vers une économie d’avenir, innovante, durable.

1. Nature Québec, « Une population unique en train de disparaître », 2025 https://naturequebec.org/projets/caribou_gaspesie/?fbclid=IwY2xjawJjdedleHRuA2FlbQIxMAABHq9ET3hVnry6oLssw5UMCo2M459LENUv1TxsvG8mFiWJGuK5jXvmd1kHjJ5R_aem_cF2y_JiTOWNsvZkgiU-ILw

2. Lire la lettre ouverte du 11 avril 2025 : « Une mobilisation régionale à la défense du caribou et du territoire de la Gaspésie », https://www.hautrement.org/une-mobilisation-regionale-a-la-defense-du-caribou/?fbclid=IwY2xjawJqRfdleHRuA2FlbQIxMQABHtS7GPzX32xdwrp3FsOTAkk9KYR1KfYCJHsMe3SDw0HoQNoGtSWarrCLLd4a_aem_yFBBMTAEOPhELyejzJtf7A

-

Mes signets

-

La Presse en Allemagne | La mine de charbon qui mangeait des villages

Depuis 1983, RWE, longtemps l’un des plus grands émetteurs de CO2 en Europe, a exproprié des dizaines de milliers d’habitants pour fournir en énergie le pays. La mine de charbon à ciel ouvert de Garzweiler II a déjà mangé 11 400 hectares de terres. — Permalien

La Presse en Allemagne | La mine de charbon qui mangeait des villages

— Permalien

-

Mes signets

-

Déchets : le Québec, cancre du Canada | L’actualité

On a beau parler de l’objectif « zéro déchet », dans les faits, on s’en éloigne. Si les citoyens payaient directement pour les résidus qu’ils envoient à la décharge, ça changerait tout, pense le professeur Pierre-Olivier Pineau. — Permalien

Déchets : le Québec, cancre du Canada | L’actualité

— Permalien