The world has grown accustomed to drone warfare as scattered strikes — the occasional Shahed hitting a Ukrainian city, maybe a dozen drones in a night, perhaps fifty during a major assault.

That was just the prologue.

Russia is now a step away from the capacity to launch thousands of drones simultaneously — not spread across weeks, but in a single coordinated strike that can overwhelm Ukraine’s entire air defense network.

In just three years, what began as a manageable threat has evolved into a relentless campaign that threatens to fundamentally change modern warfare.

Russia is building toward 2,000-drone simultaneous strikes

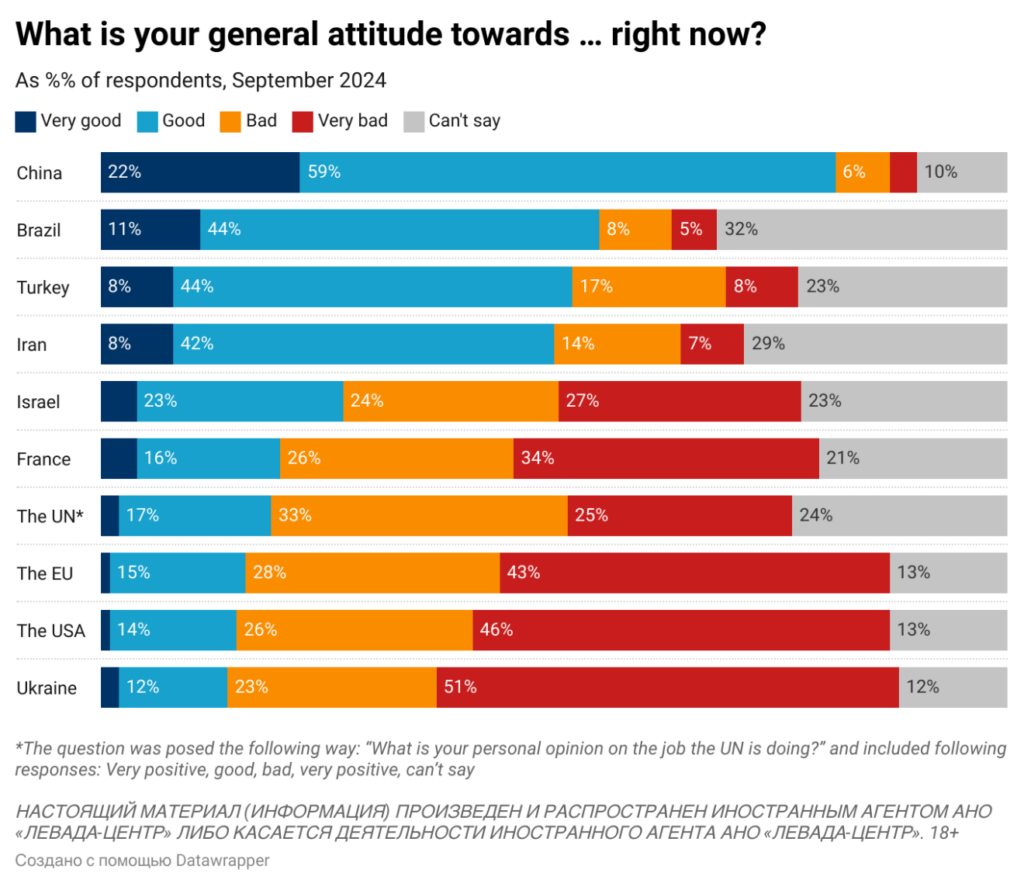

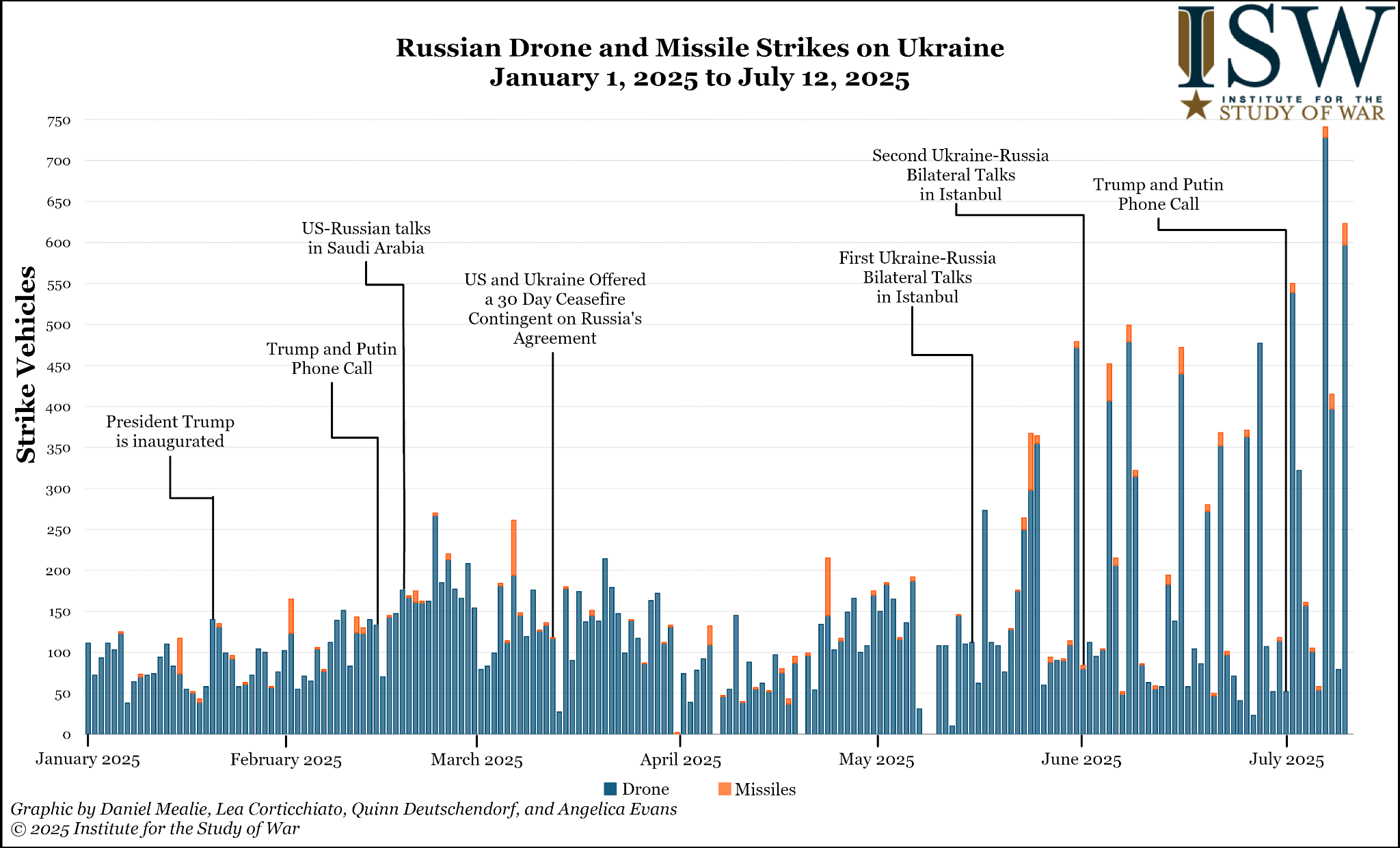

According to Christina Harward, an analyst at the Institute for the Study of War, Moscow now produces approximately 2,700 Shahed drones per month, alongside 2,500 decoy drones. This production capacity means Russia can already launch over 300 or even 400 drones in a single night.

Additionally, the Kremlin is actively building new facilities and will soon be capable of launching between 1,000 and 2,000 drones simultaneously. Ukraine now faces an unprecedented drone war that dwarfs anything seen in previous conflicts.

The evidence for this escalation sits in last year’s attack data. In 2024, Russia launched 11,162 long-range drones against Ukrainian cities, critical infrastructure, defense industries, and increasingly, military positions. Ukraine’s air defenses performed admirably — neutralizing 90.2% of incoming drones. However, approximately 1,100 drones still reached their targets.

The missile campaign hit even harder. Russia fired 3,063 missiles of various types throughout 2024. Of these missiles, 58.5% (1,792 missiles) successfully reached their targets.

These success rates expose critical gaps in Ukraine’s air defense network. While Ukrainian forces managed to down 67% of cruise missiles like the Kalibr Kh-555/101, and R-500, they only intercepted only:

- 33% of Zircon missiles

- 25% of the Kinzhal missiles

- 22% of all Kh-59s, Kh-35s, and Kh-31s

- 4,5% of all Iskander-M/KN-23 ballistic missiles

- 0,63% of S-300/400

- 0.55% of the Kh-22s and Kh-32s.

Each missile that gets through translates directly into destroyed infrastructure and civilian casualties, carrying a bill that stretches far beyond the initial explosion.

Explore further

Ukraine just declared open season on Russia’s drone nests in urgent strategy shift

The $524-billion destruction bill that will outlast the war

A United Nations Development Programme report estimates that $524 billion will be required for Ukraine’s reconstruction over the next decade — a sum that represents multiple years of the country’s pre-war GDP.

The physical destruction shows why that number is so staggering. By November 2024, Russian attacks had damaged or destroyed 236,000 residential buildings, over 4,000 educational institutions, 1,554 medical facilities, and nearly 500 large and medium-sized enterprises. Entire neighborhoods in major cities have been reduced to rubble.

Ukraine’s energy sector became a particular target. After 13 massive coordinated attacks throughout 2024, the country can only generate 15 gigawatts of power — 3-4 GW less than peak demand. That gap means millions of people lose heating during sub-zero winters, hospitals operate on backup generators, and factories shut down production lines that supply global markets.

2025 forecast: 78,000 drone strikes replacing missile terror

However, the current crisis seems to be just the warm-up for what Russia has planned for 2025.

From the beginning of the year, Russia has already launched 32 large-scale drone and missile strikes — 16 of them have already became the war’s largest. As of July 24, Russia launched more than 27,780 Shahed drones and decoys, with the monthly numbers increasing by approximately 1,000 since April.

If the monthly increase continues, Ukraine faces 78,000 drone strikes — seven times more than in 2024. That’s equivalent to about 2,800-3,000 tons of high explosives.

Russia’s missile strategy tells a different story. During the first half of 2025, Russia launched over 700 missiles at Ukraine. If the trend persists, Russia is expected to launch around 2,100 missiles in total in 2025 – compared to 3,063 last year.

The shift is strategic: while Russian missile strikes might drop by 32% compared to 2024, drone strikes are likely to increase by 700%. Russia is trading expensive, limited missiles for cheap, mass-produced drones that achieve the same destructive goals. And the strategy is working — Ukraine is presently intercepting fewer drones (85%) than last year.

Two factors explain this declining success rate: changing Russian tactics and reduced Western air defense supplies.

Explore further

Patriot missiles are Ukraine’s best defense—more are on the way

Ukraine’s next challenge: 12,000 drones that can breach defenses

Russian drones now fly higher and faster, putting them out of range of Ukrainian mobile air defense groups. They feature onboard cameras and artificial intelligence, indicating a shift from autonomous navigation to potential remote control, making interception much harder. Strike packages increasingly focus on one or two cities, synchronizing massive attacks from multiple directions and altitudes to overwhelm air defenses.

Russia also deploys stealthy drones as scouts and decoys to pinpoint Ukrainian air defense positions.

Meanwhile, the inflow of air defense systems, missiles, and ammunition has been inadequate since the war began — not from lack of Western commitment, but from lack of available weapons and ammunition in the West.

The US has also paused defense aid on at least four occasions since October 2023. On 4 June, the Trump administration diverted 20,000 anti-drone missiles originally meant for Ukraine to American forces in the Middle East.

Unless Ukraine’s air defense is significantly strengthened in 2025, up to 1,300 Russian missiles and 12,000 drones might breach air defenses and strike their targets.

Since Ukraine’s defense industrial base remains a primary target, continued escalation could force Ukrainian forces into supply shortages that determine the war’s outcome.

Ukraine’s three-part response: domestic production, offensive strikes, defensive networks

The only way to end the missile and drone strikes is to end the war. All other measures will at best reduce the scale and scope of the strikes — but not stop them.

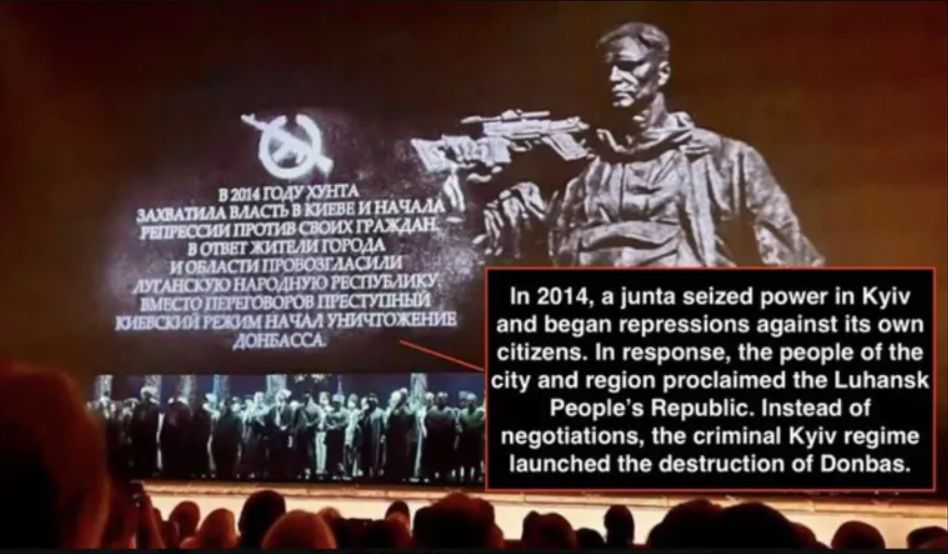

Russia shows no intention of ending the war before achieving its strategic objectives. As international efforts to force Moscow’s compliance have failed, the number of Russian attacks will continue rising.

Yet, Russian missiles and drones can still be countered. Several options remain available to Ukraine — starting with going on the offensive.

As Kyiv faces growing challenges securing weapons and ammunition from its partners, the development of its own industrial base remains critical. More than 40% of the weapons used at the front line are now produced domestically, with a goal of 50% within six months. In the long term, Ukraine aims to become largely self-sufficient.

Explore further

Ukraine has a secret jet drone that Russia still can’t see—and it’s back

Over 95% of its drones are Ukrainian-produced, though many are financed by international partners. Ukraine’s total drone production has increased by 900% over the past year, with monthly UAV output reaching over 200,000. In 2025, it aims to produce 4 million tactical and 30,000 long-range strike drones. Overall, its drone industry has the capacity to produce up to 10 million UAVs annually but lacks funding.

Likewise, Ukrainian cruise missile production increased by 800% in 2024. Ukraine aims to produce approximately 3,000 cruise missiles and missile drones in 2025, matching Russia’s predicted output. Ukraine will be the first European country since the Cold War to produce a conventional ballistic missile.

In this light, Ukraine will focus on targeting the Russian defense industry, command and control facilities, bases, depots, and logistical hubs — actively undercutting Russia’s ability to wage war.

But offense alone cannot stop the drone swarms. Ukraine must also strengthen its defenses, and here international support becomes crucial.

Explore further

The NATO horse is dead. Europe must ride with Ukraine now.

From six Patriots to homegrown systems: Ukraine’s air defense dilemma

Supported by Europe, Canada, Australia, and New Zealand, Ukraine continues developing its missile and drone defense network. The backbone of this defense network remains long-range missile systems, particularly Patriots.

Having sustained losses, Ukraine is believed to have only six functioning Patriot batteries – two from the US, with the rest provided by the European states.

On 14 July, President Trump announced a new arrangement: Washington will sell Patriot missile defense systems and other weaponry to NATO members and its allies, who will then donate them to Ukraine. European countries have expressed willingness to purchase weapons from the US and transfer them to Ukraine.

The arrangement generates $10 billion in Foreign Military Sales for the US and insists that the Patriots must be delivered by anyone but the US. This depletes Europe’s already vulnerable air defense network at a time when war is raging on the continent.

Meanwhile, Ukraine is developing its own surface-to-air missile systems for shooting down Russian missiles. The domestically produced system aims to match Patriot capabilities while reducing dependence on US supplies.

At the same time, Kyiv is also trying to acquire other air defence systems, such as the Italian-French SAMP/T, the Norwegian NASAMS, and the German IRIS-T, to expand its air defence network.

Norway has signed an agreement to develop and deliver low-cost, high-volume air defense missiles in Ukraine. The UK has agreed to supply more than 5,000 air defense missiles from Thales. In January, Ukraine received a new container-sized air defense system called Gravehawk, jointly funded by the UK and Denmark.

But even with these systems, Ukraine faces a fundamental math problem: traditional missile-based air defenses are too expensive to use against cheap Russian drones.

The solution lies in gun-based systems. Ukraine needs more German-made Gepard anti-aircraft guns and Skynex systems. These use programmable ammunition that’s significantly cheaper than missiles and can’t be jammed by electronic countermeasures. Battlefield performance has proven their effectiveness against drones and cruise missiles.

Trump’s decision to sell weapons to Europe and Canada could accelerate the delivery of both systems and Stinger missiles to counter Russian drone attacks.

Explore further

Britain promises Ukraine 5,000 drone-killing missiles. Russia may burn through them in eight weeks

Ukraine’s $2.8-billion bet: Drones that hunt drones

Ukraine, in the meantime, is developing its own solution: interceptor drones that hunt enemy drones in flight.

Medio May, the Unmanned Systems Forces of the Armed Forces of Ukraine, reported that Ukrainian forces had begun systematically downing Russian Shahed/Gerans UAVs with the help of interceptor drones. Fighters from the Darknode unit from the 412th Nemesis Regiment had successfully destroyed 100 long-range drones.

The Kyiv “Clear Sky” initiative demonstrates how this works. The program uses domestically produced interceptor drones to protect the city’s airspace, including specialized training centers and mobile rapid-response units. During its pilot phase, the project intercepted nearly 650 enemy drones with only 12 active crews — a network that has already expanded outside of Kyiv with plans to roll it out across the country.

The success of programs like Clear Sky has driven national-scale procurement. Ukraine’s Defense Procurement Agency has contracted tens of thousands of domestically produced interceptor drones worth $2.8 billion — more than a third of its total 2025 budget.

Ukraine is also purchasing interceptor drones from international partners, including a strategic agreement with the American company Swift Beat to supply hundreds of thousands of drones by the end of 2025. One of its AI-enhanced models is currently the most effective drone interceptor on the battlefield: the company’s drones have downed about 90% of all Shaheds downed by drones until now.

Explore further

No aid? No problem. Ukraine’s engineers hit Russia 7,000 times with homegrown tech

The path ahead

Ukraine faces a fast-escalating Russian strike campaign targeting its defense manufacturing — increasingly crucial as Western aid falters. Most pledged air defense systems won’t arrive until 2026-2028. Ukrainian interceptor drones remain the only immediate solution to the escalating drone war.

The stakes extend beyond military hardware. Ukraine’s resilience rests on interlinking strengths: military adaptation, economic transformation, societal unity, and institutional innovation. These pillars enabled Ukraine not just to survive, but to evolve under immense pressure. Massive Russian strikes threaten to undermine them all.

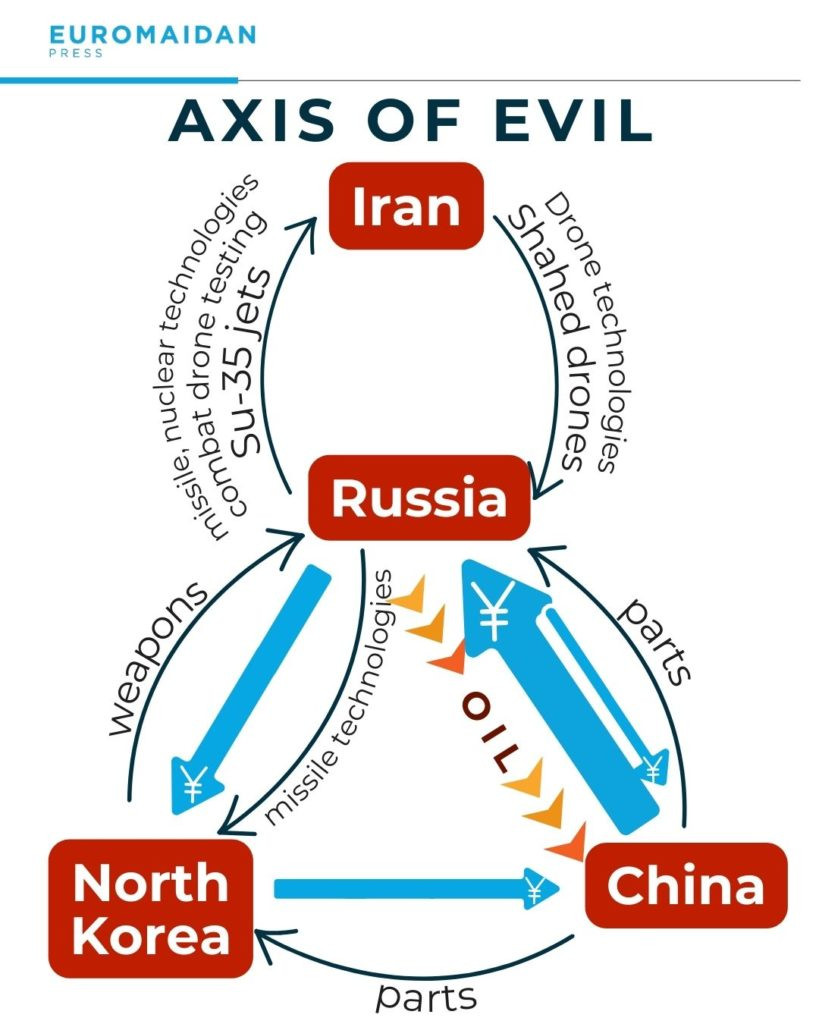

Russia’s ability to continue to escalate drone terror remains unimpeded unless the West revises its present strategy. Supported by China and Iran, Russia will scale up drone production while the weapons evolve — flying higher, faster, becoming stealthier and more resistant to electronic warfare.

It is time to take off the gloves. Ukraine needs long-range strike capability to target the Russian defense industry without restrictions. Europe must provide combat aircraft and ground-based air defense to bolster Ukraine’s network.

Most importantly, Europe must abandon wishful thinking. A coalition of like-minded countries must mobilize their own defense industries to deliver the capabilities needed to protect Europe — alongside Ukraine.

Europe’s first line of defence starts, after all, in Ukraine.

Hans Petter Midttun, independent analyst on hybrid warfare, Non-Resident Fellow at the…

Editor’s note. The opinions expressed in our Opinion section belong to their authors. Euromaidan Press’ editorial team may or may not share them.

Submit an opinion to Euromaidan Press

You could close this page. Or you could join our community and help us produce more materials like this.

We keep our reporting open and accessible to everyone because we believe in the power of free information. This is why our small, cost-effective team depends on the support of readers like you to bring deliver timely news, quality analysis, and on-the-ground reports about Russia's war against Ukraine and Ukraine's struggle to build a democratic society.

Become a patron or see other ways to

support.