Vue lecture

We must not let the shooting of Charlie Kirk become Trump’s Reichstag fire

— Permalien

Réduire les activités parascolaires après avoir chassé le cellulaire est un bien mauvais plan

ICE Changed How a Chicago Neighborhood Celebrates Mexican Independence Day

État de droit et démocratie, plus qu’une date au calendrier

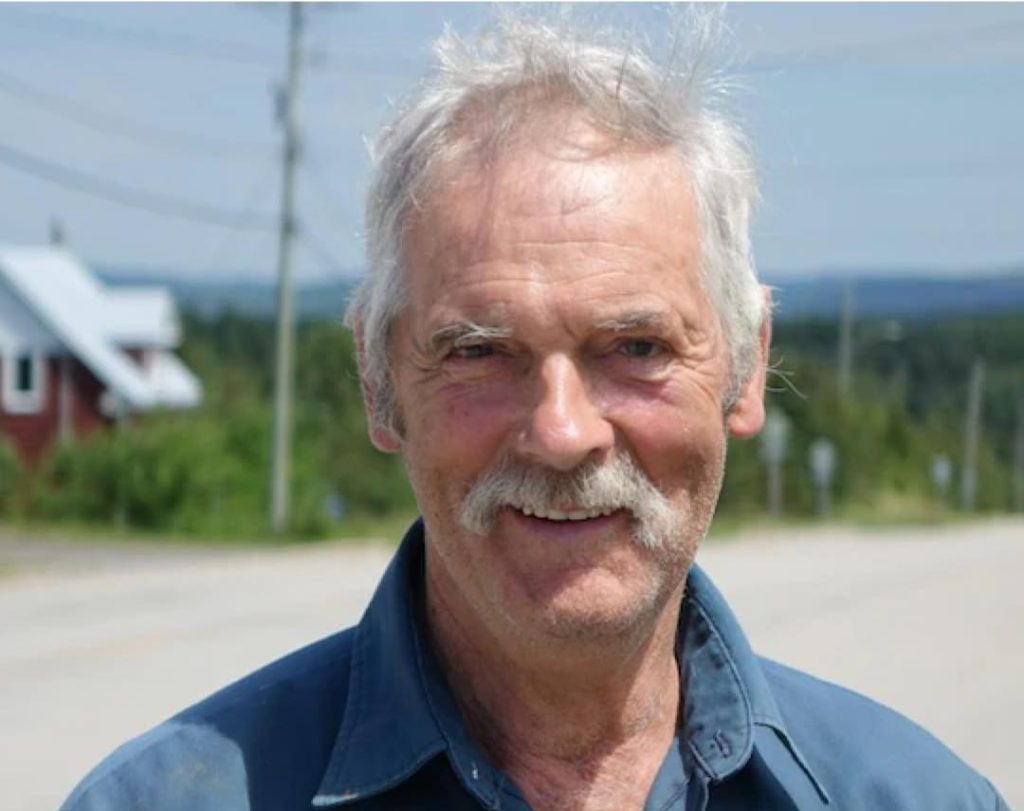

Guy Rocher : l’héritage silencieux d’un bâtisseur

Il y a des départs qui laissent un vide immense et d’autres qui révèlent soudain l’ampleur d’une présence qu’on n’avait peut-être pas assez mesurée. La mort de Guy Rocher, survenue le 3 septembre à l’âge vénérable de 101 ans, appartient à cette seconde catégorie.

Son legs dans nos régions

Dans les grandes villes, on salue le géant de la sociologie, l’architecte de la Révolution tranquille, l’homme qui a contribué à façonner le rapport Parent. Ces hommages sont mérités, bien évidemment. Mais, c’est peut-être dans nos régions, loin des projecteurs et des tribunes officielles, que l’œuvre de cet homme prend sa dimension la plus touchante.

Quand Guy Rocher parlait de démocratisation de l’éducation, il ne philosophait pas dans l’abstrait. Il dessinait l’avenir de milliers de jeunes qui, sans ses idées révolutionnaires, auraient peut-être renoncé à leurs rêves, faute d’accès.

Ces cégeps qui ponctuent aujourd’hui notre territoire, de Rimouski à Gaspé, en passant par Matane et Amqui, sont autant de phares allumés par sa vision. Avant lui, combien de nos enfants devaient s’exiler vers les grands centres pour poursuivre leurs études collégiales ? Pire encore, combien y renonçaient tout simplement ?

Son legs se lit dans chaque diplôme remis dans nos établissements régionaux, dans chaque programme délocalisé qui permet à un étudiant de maîtriser les sciences ou les arts sans quitter sa terre natale.

Quand l’Université du Québec à Rimouski accueille ses étudiants, quand le Cégep de Matane ou celui de Gaspé ouvre ses portes chaque automne, c’est un peu l’esprit de Guy Rocher qui anime ces lieux d’apprentissage.

Son message demeure vivant

Mais, au-delà des pierres et des programmes, c’est une philosophie profondément humaine que ce sociologue a semée dans notre société. Dans un Québec qui cherchait encore son identité, il a affirmé que nos accents, nos expressions, nos façons particulières d’être au monde méritaient respect et reconnaissance.

Pour nous, qui portons parfois nos origines comme un fardeau dans un monde qui privilégie l’uniformité urbaine, son message demeure bien vivant.

Guy Rocher n’était pas né dans l’Est-du-Québec. Encore mieux, il était l’homme de tous les territoires du Québec, de toutes ces communautés qu’on disait jadis vouées au sous-développement. Il a cru en nous avant que nous n’osions pleinement croire en nous-mêmes.

Aujourd’hui, quand une étudiante de Rimouski obtient son diplôme universitaire, quand un chercheur de l’Institut des sciences de la mer de Rimouski publie ses travaux, quand un créateur de Gaspé ou de Percé voit son œuvre reconnue, il y a un peu de Guy Rocher dans cette réussite. Car, il a contribué à bâtir un système qui rend ces parcours possibles, qui transforme les rêves en réalités.

Héritiers de Guy Rocher

Dans le grand concert d’hommages qui accompagne son départ, nos voix régionales peuvent sembler modestes. Pourtant, nous sommes peut-être ceux qui incarnons le mieux sa réussite : une société où l’excellence intellectuelle n’est plus l’apanage d’une élite géographique, où l’on peut naître n’importe où au Québec et prétendre aux plus hautes sphères du savoir.

Guy Rocher s’en est allé, mais son écho résonne encore dans nos écoles, nos universités, nos ambitions collectives. Nous sommes tous un peu ses héritiers et c’est là le plus bel hommage que nous puissions lui rendre.

What to Know About Malawi’s Presidential Election

© Amos Gumulira/Agence France-Presse — Getty Images

After Landmark Election, a Frustrated Malawi Returns to Polls

© Amos Gumulira/Agence France-Presse — Getty Images

In an Era of Deep Polarization, Unity Is Not Trump’s Mission

© Loren Elliott for The New York Times

Laïcité : un show de boucane

Le gouvernement Legault a bien prévu le coup. Alors que sa cote de popularité est au plus bas, il profite du dévoilement du rapport Pelchat-Rousseau sur la laïcité au Québec afin de changer le mal de place et propose un projet de loi sur un enjeu controversé.

Pendant que le Québec vit un déficit historique, que ses infrastructures publiques sont en ruines, que le réseau collégial subit des compressions historiques et que l’opposition au nouveau régime forestier se poursuit, la Coalition avenir Québec (CAQ) annonce qu’elle lancera un projet de loi afin d’interdire… les prières de rue.

Quand notre bilan est peu reluisant, quoi de mieux que de faire un drame avec une situation anecdotique qui sème la division et la controverse ? Dans les coulisses politiques, c’est ce qu’on appelle faire du « wedge politics » ou, en français, la stratégie de la division.

Les gouvernements ne se privent malheureusement pas de sortir un épouvantail du genre quand ça ne va pas bien.

Interdire ce qui est déjà interdit ?

Pour le coup, la CAQ frappe fort. J’oserais ajouter qu’elle gaspille notre temps, notre énergie et notre argent.

Alors que les prières de rue sont déjà légalement interdites au Québec par le Code de la sécurité routière (à moins de demander un permis), au fédéral par le Code criminel (qui élargit même cette question aux espaces publics) et que certaines réglementations municipales l’encadrent, je m’explique difficilement ce que le gouvernement souhaite contrôler de plus.Vous avez bien compris : c’est déjà régi par plusieurs lois.

Au sujet de la nécessité d’interdire les prières de rue, Christiane Pelchat, l’une des deux autrices du rapport sur la laïcité, explique qu’il n’y a pas d’enjeu à ce sujet. Venant d’une défenderesse du renforcement de la laïcité, cette intervention vient confirmer qu’on parle d’un problème qui n’en est pas un.

Histoire montée en épingle

Mais alors, quel est le problème qui nécessitait un tel projet de loi ? Ce n’est pas très compliqué. Il y a actuellement des manifestations fréquentes en soutien à la Palestine qui ont lieu à Montréal, tous les dimanches depuis deux ans. Évidemment, une diaspora importante de personnes arabo-musulmanes qui vivent dans la métropole prend part à ces manifestations.

Ce sont des prières qui ont lieu lors de ces rassemblements dont il est ici essentiellement question. Alors que la CAQ dit que la réalité des prières de rue prend de l’ampleur et que c’est pourquoi on doit s’y attaquer, le Parti québécois (PQ) va plus loin en affirmant que ces prières sont des gestes de provocation.

Soyons honnêtes ; il y a un contexte. Ce ne sont pas des démonstrations religieuses « anticatholiques », ce sont des moments de prières dans un contexte de rassemblement pour la paix en Palestine.

S’il y a des enjeux de sécurité qui doivent être adressés dans les manifestations, intervenons. Nous avons les moyens de le faire. Mais, chercher une cible pour faire peur à la population du Québec et nous faire croire que nous devons régler une urgence qui n’en est pas une, c’est bien bas.

Le PQ et la surenchère

Je ne peux pas m’empêcher de déplorer le choix du PQ de renchérir en proposant un référendum sur la question auprès de ses membres. Après avoir dit qu’il n’était pas tenu de respecter les résultats d’un tel exercice, Paul St-Pierre-Plamondon explique qu’il trouve important d’avoir des méthodes de consultation démocratiques avec la base militante.

Je suis loin d’être contre l’idée, mais c’est difficile de croire qu’il est nécessaire, pour le PQ, de procéder à cet exercice, alors que son discours sur la question semble bien clair.

Plusieurs de ses élus l’ont d’ailleurs exprimé dans les médias : ils aideront la CAQ à aller de l’avant et ils auraient souhaité que le gouvernement intervienne plus tôt sur cette question. Que reste-t-il à décider ?

Pour construire une réelle majorité indépendantiste, nous devrons vivre ensemble, reconnaître notre métissage et choisir la solidarité. Nous devrons nous ancrer dans les luttes sociales qui touchent la population québécoise. Se rabattre sur des boucs émissaires pour susciter la haine et la crainte ne nous aidera en rien. Peut-on élever le débat, s.v.p. ?

Wrestling Over Charlie Kirk’s Legacy and the Divide in America

© Rebecca Noble for The New York Times

Brazil Defies Trump’s Demands by Convicting Bolsonaro

© Dado Galdieri for The New York Times

Forts comme des vieux

Le vieil homme et la mort

Voici l’histoire d’un vieil homme que j’ai croisé une fois, pas plus; c’était mon voisin.

L’opinion de Robin Lebel

Voilà tout juste quelques semaines, tout en profitant du soleil qui nous gâtait, ma blonde et moi avons aperçu une voiture de patrouille qui se dirigeait vers l’ouest en direction de notre rue. Quelques minutes plus tard, une ambulance a suivi, toujours dans la même direction, cette fois avec les gyrophares allumés, mais pas de sirène, aucun bruit alarmant. J’en étais vite venu à la conclusion que c’était un inévitable décès.

En tournant le coin de la rue près de chez moi, c’était bien ça. Trois véhicules de police et l’ambulance qui étaient chez mon voisin, tout juste en face de chez moi. Je les voyais de mon salon. L’opération a duré au moins trois heures.

Le vieil homme et la solitude

C’était un vieil homme qui habitait là. Il vivait seul. Je l’avais rencontré l’année précédente. C’est à la demande de mon employeur que je m’étais rendu chez cet homme afin de lui faire payer des rénovations que nous avions faites chez lui. Je lui avais fait son chèque, qu’il avait signé avant même que j’inscrive le montant. Un homme de 86 ans, vraiment gentil et aimable. Il m’avait expliqué que nos hommes avaient sûrement brisé quelque chose chez lui parce que sa télé dans la chambre ne fonctionnait plus.

« Un fil coupé sur le toit », qu’il me disait. Comme la télé de son salon fonctionnait très bien, je savais trop bien que là n’était pas le problème.

Le monsieur était sourd. Parler au téléphone lui causait un paquet de problèmes. C’est alors que je lui avais proposé de m’occuper de tout ça. Comme il peinait à marcher, je lui avais proposé, en même temps, de tondre son gazon. Comme j’ai un petit tracteur que j’adore, je lui avais dit: « Monsieur, en finissant chez moi, je peux traverser la rue et faire le tour chez vous. Vous n’aurez qu’à me refiler 5$ pour l’essence une couple de fois dans l’été. » Je crois que je lui avais fait peur. En tout cas, c’est ce que j’avais dit à ma blonde en revenant chez moi; je m’en souviens bien.

Comme convenu, son câblodistributeur est passé chez lui dans les jours suivants. Ils ont tout changé et remis à neuf.

Tout ça me passait par la tête en regardant les policiers faire leurs travaux. Ils ont fini par défoncer la porte d’en avant. L’odeur semblait insupportable; les policiers ont sorti les masques au charbon. Le coroner est arrivé plus tard. L’équipe d’intervention était complète. Après deux heures, toujours rien, pas l’ombre d’un enfant, pas de frère ou de sœur, rien. L’homme vivait non seulement seul, mais il n’avait ni femme, ni enfants, ni membres de sa famille toujours vivants.

Ce n’est que trois heures plus tard que le premier véhicule d’intervention a quitté les lieux. La coroner essuyait ses larmes, tout en passant devant la maison. Les policiers sont sortis de là en enlevant leurs masques. Les ambulanciers ont suivi avec le corps de mon voisin enfoui dans un sac noir. La scène faisait pitié à voir. C’était d’une tristesse difficile à supporter.

La suite?

L’autre fois, on est passé dans la rue derrière chez lui. La fenêtre de la cuisine est toujours toute grand ouverte. Personne n’a mis les pieds là depuis son décès. Je me demande qui va s’occuper de la suite, puisqu’il semble ne pas avoir de descendant? Avec l’hiver qui s’en vient, qu’adviendra-t-il de sa maison avec la fenêtre ouverte? L’eau est-elle fermée? Aucune compagnie de décontamination ne s’est rendue sur place. Le corps de mon voisin gisait sur le sol depuis deux semaines, semble-t-il. Que se passe-t-il dans de telles circonstances?

Toute une vie à vivre seul et le voilà rendu de l’autre côté. A-t-il eu une vie bien remplie? Personne n’est là pour en témoigner.

Comme une chanson de mon enfance le disait si bien: « Vivre seul, ce n’est ni vivre ni mourir. » Bonne route, monsieur. Il y a au moins moi qui ai pensé à vous.

Face à la violence, pouvons-nous encore choisir l’empathie?

L’industrie automobile, presque toujours du mauvais côté de l’histoire

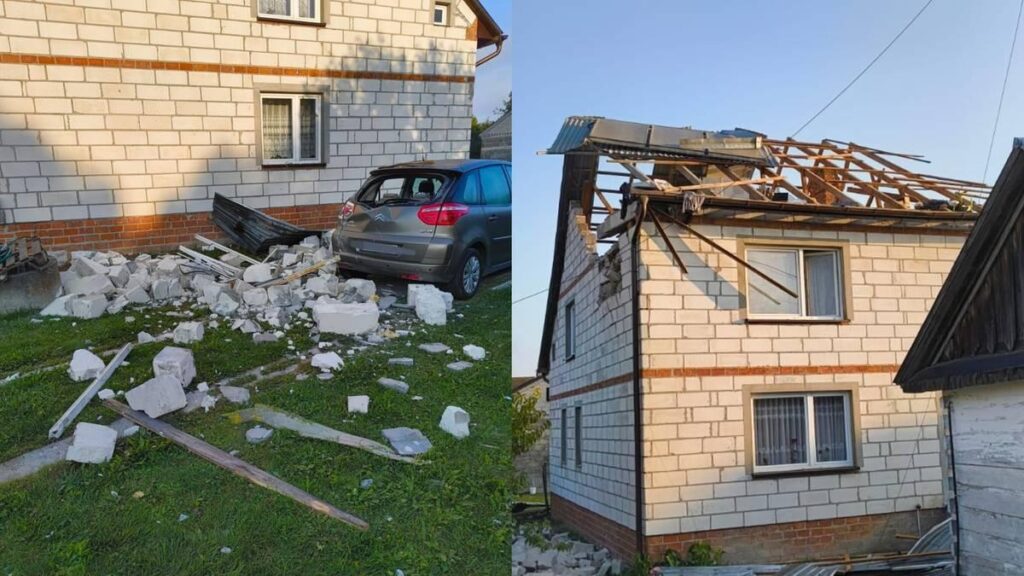

NATO’s boiled frog moment: 19 drones, zero consequences

Main takeaways

- NATO is experiencing “Boiled Frog Syndrome”—failing to notice or react to gradual, harmful changes until it’s too late.

- On 9-10 September 2025, 19 Russian drones crossed into Polish airspace in the largest violation yet. This “unprecedented” incident will change nothing.

- Russia has waged systematic hybrid warfare against NATO for three years, including terrorism, assassinations, sabotage, cyberattacks, and repeated airspace violations.

- NATO has utterly failed to respond, emboldening further Russian aggression.

- Inaction is escalation.

The latest incident

Around 19 Russian drones crossed into Polish airspace during the night of 9-10 September 2025. Ukraine reports that “several dozen” Russian drones moved along the Ukraine-Belarus border and across western regions of Ukraine, “approaching targets on Ukrainian territory and, apparently, on Polish territory.”

The violation lasted over six hours: first drone entered around 21:30 GMT on Tuesday, with the last violation occurring around 04:30 GMT on Wednesday.

At least two drones used Belarusian airspace for the first time. The deliberate route programming followed corridors used in previous violations of Polish airspace.

Poland shot down four Russian drones with Polish F-16s and Dutch F-35s. Seven pieces of debris were recovered, including one that crashed into a residential building.

The telling comparison: Ukraine downs 87.4% of Russian long-range drones. Poland only shot down 17-21% of the drones that entered its airspace.

Was this deliberate?

While Russia has denied intentions to target Poland, many Western officials and NATO members have deemed the breach deliberate and escalatory. Poland sees it as “an act of aggression“, and commentators labelled it a test of alliance resolve and an attempt to strain NATO’s air-defence readiness.

Poland’s Minister of Foreign Affairs Radosław Sikorski said that the drones “did not veer off course” but deliberately targeted Poland, as he called out “lies and denials” from Russia.

His assessment is supported by the drones entering from Belarus, which, as such, were not part of the complex strike package targeting Ukraine. The scale and coordination of the incursion—far larger than any previous incidents—further support the view.

Irrespective of whether this was a deliberate provocation or not, Russia fully understood the risks connected to missile and drone attacks in the close vicinity of NATO territory and still chose to carry out the strikes.

NATO’s limited response

Prime Minister Donald Tusk invoked Article 4, launching NATO consultations.

It means that Poland considers its territorial integrity, political independence, or security threatened and is launching a consultation mechanism to discuss its security concerns within the North Atlantic Council. This could pave the way for joint NATO action, but it does not necessitate it.

Article 4 has been invoked only 8 times since NATO’s establishment in 1949; five were triggered by Türkiye. Poland previously invoked it in March 2014 after Russia illegally annexed Crimea.

In 2022, Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, Romania, Bulgaria, the Czech Republic, and Slovakia triggered Article 4 over Russia’s full-scale invasion of Ukraine and concerns over potential threats to NATO’s eastern flank and possible Russian spillover. As a result, the Alliance dramatically increased its forward presence, activated defense plans, and boosted air policing missions in the east.

But this incident does not constitute significant escalation. It represents one incident in a far too long list of Russian attacks and provocations spanning the last 1,295 days of systematic hybrid warfare.

Russia’s systematic hybrid warfare campaign

Since 2022, Russia has waged a comprehensive hybrid war against Europe. The Parliamentary Assembly of the Council of Europe adopted a resolution on 30 January 2025, stressing that “hybrid warfare tactics employed by the Russian Federation through cyber-attacks, arson, disinformation campaigns and sabotage further threaten European security.”

Russia’s acts of malignant activities include:

(1) Terrorism. The EU recognized Russia as a state sponsor of terrorism based on its illegal, unprovoked and unjustified war of aggression against Ukraine, including indiscriminate attacks against residential areas and civilian infrastructure, summary executions, abductions, sexual violence, torture and other atrocities, and its targeting of Ukrainian critical infrastructure all over the country to terrorize the population and cut access to gas, electricity, water, the internet and other basic goods and services.

This designation also reflects Russia’s responsibility for the global food security crisis, its threats to the safety and security of the whole European continent and the rules-based international order through efforts to undermine the security and safety of Ukraine’s nuclear facilities and threats of using nuclear weapons, as well as Russia’s persistent threats to employ “military-technical measures” in response to Europe’s support for Ukraine, and Russia’s weaponizing energy as a tool of geopolitical coercion.

(2) Assassinations. Russia planned to murder Armin Papperger, the CEO of a powerful German arms manufacturer. Sources said the assassination attempt was one of a series of Russian plans to assassinate defence industry executives across Europe who support Ukraine’s military efforts.

(3) Sabotage. Since the start of the full-scale war in Ukraine, Russia has significantly intensified sabotage against European countries that support Ukraine. Key statistics:

- Attacks on critical infrastructure quadrupled in 2023 and tripled in 2024 to 30 attacks

- IISS counted 11 suspected Russian-backed hybrid attacks in Europe between January and May 2025

- Targets include undersea cables, warehouses, and railroad networks across Europe

(4) Arson. Russian intelligence has been linked to a coordinated campaign of arson attacks across multiple European countries, particularly targeting commercial and symbolic facilities. Regional security agencies and NATO have raised alarms over a series of suspicious fires in warehouses, shops, and transport infrastructure—suspected to be part of a synchronized sabotage campaign by Russian proxies. This includes arson attacks in the UK, Czechia, Estonia, Germany, Lithuania, and Poland.

(5) Underwater warfare. Russia attacks pipelines and data cables in the Baltic and interferes with water supplies in Sweden and Finland. At the other end of the scale, Russian spy sensors were recently uncovered in the sea around the UK, which are believed to have been installed to track the movements of the British nuclear submarines.

Russia has long begun preparing for a war with NATO. This strategy involves monitoring and laying the groundwork for possible sabotage of underwater infrastructure. “There should be no doubt, there is a war raging in the Atlantic… We are seeing phenomenal amounts of Russian activity.”

(6) Navigation warfare. European countries “have raised concerns to international transport organisations over sharp increases in GPS and signal jamming and spoofing in recent months as well as an increase in Russian electronic warfare (EW) installations in border areas.” Key impact:

- Russian GPS jamming affected 122,600 flights over northern Europe in the first four months of 2025 alone

- A joint report by Sweden, Finland, Estonia, Lithuania, Latvia and Poland concludes this poses a serious threat to international aviation safety

(7) Cyberattacks. Russian hackers have intensified their attacks against the UK and other NATO allies providing military aid to Ukraine. Russia has targeted the media, telecommunications, political and democratic institutions, and energy infrastructure. Russia systematically conducts cyberattacks 48 hours before physical missile strikes.

(8) Information warfare. A recent Polish report highlighted a deliberate Russian strategy of undermining trust in democratic institutions, NATO, and the EU. Polish analysts estimated Russia spends $2–4 billion annually on information operations, framing them as a systematic, multi-channel campaign.

(9) Election interference. “Russia leads the charge in spreading fake articles and videos aimed at influencing the US presidential election,” a statement from the National Intelligence, the FBI, and the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) said. On 6 December 2024, the Romanian Constitutional Court annulled the results of the first round of the presidential election, due to a coordinated foreign manipulation effort.

(10) Maritime violations. Russia actively restricts freedom of navigation, particularly in strategic maritime zones like the Black Sea, the Baltic Sea, and parts of the Arctic, often using military pressure, administrative controls, or hybrid tactics.

Russia frequently uses “Notice to Mariners” (NOTMARs) and similar maritime advisories—such as Navigational Warnings (NAVWARNs)—as means, often in ways that exceed international legal norms. These actions challenge international maritime law, especially the principles set out in the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)—even though Russia is a signatory.

(11) Airspace violations. Romania has detected Russian drones within its borders repeatedly. Only Belarus—Moscow’s ally—attempts to shoot down drones. Moldova, Romania, Poland, and Lithuania have all failed to intercept drones.

NATO’s utter failure

In September 2021, the EU Parliament concluded Russia is waging hybrid war against EU and NATO members. No NATO member has invoked Article 4 over this systematic campaign.

While NATO acknowledges cyberattacks can trigger Article 5, it refuses to act on Russia’s campaign of terrorism, assassinations, sabotage, arson, infrastructure attacks, navigation warfare, cyberattacks, information warfare, election interference, maritime violations, and repeated airspace violations.

The Alliance has utterly failed to deter Russian aggression. NATO failed to act when war started in 2014, failed again in 2022, and during The Hague Summit even delayed introducing 5% defense budget requirements to 2035—5-8 years after it might be at war with Russia.

Russia has succeeded in cognitive warfare, pacifying the world’s strongest military alliance through fear that action might trigger broader confrontation. The confrontation is already taking place.

The solution

Reactions to Russian aggression will not escalate the war. NATO’s failure to respond has shown that inaction escalates the war. Appeasement fuels aggressor risk-taking, increasing the chances of strategic miscalculations that lead to World Wars.

To ensure strategic clarity and secure NATO territory, the Alliance should:

- Invoke Article 5 based on Russia’s hybrid war campaign and consequently mobilize its defense industrial base, accelerate rearming and rebuilding military power, and prepare society for possible war with Russia.

- Immediately close the sky over Western Ukraine to stop Russian missiles and drones from approaching NATO territory.

- Deploy military forces to Ukrainian cities and ports to stop Russian attacks against Ukrainian civilians and crucial infrastructure—health and medical facilities, schools and kindergartens, energy and water infrastructure.

Unfortunately, NATO lacks the courage to stop Russian aggression. This drone “attack” will mark yet another step on the escalation ladder as the Alliance remains trapped in “Boiled Frog Syndrome.”

Hans Petter Midttun

Editor’s note. The opinions expressed in our Opinion section belong to their authors. Euromaidan Press’ editorial team may or may not share them.

Submit an opinion to Euromaidan Press

L’école sans cellulaire : révolution ou régression ?

Après des années de débats et de demi-mesures, le Québec a tranché : l’actuelle rentrée scolaire marque le début de l’interdiction du cellulaire pendant les cours, les pauses et le dîner ainsi que sur le terrain de toutes les écoles publiques et privées.

L’opinion de Johanne Fournier

Finie l’époque où les sonneries et les notifications ponctuaient les cours et où les regards fuyaient vers les écrans.

Cette interdiction complète succède à celle de janvier 2024, limitée aux salles de classe. Une première étape qui, semble-t-il, n’avait pas changé grand-chose : les téléphones disparaissaient des pupitres, mais refaisaient surface dès le retentissement de la cloche, créant une schizophrénie technologique entre concentration forcée et hyperconnexion.

Arguments favorables

Avec le vouvoiement du personnel de l’école, l’annonce du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, s’inscrit dans un plan visant à « renforcer le civisme » scolaire. Mais, au-delà de la rhétorique politique, cette mesure touche un enjeu générationnel profond, en remettant en question notre rapport collectif à la technologie et à l’attention.

Les arguments favorables abondent. Des études démontrent les effets néfastes de l’hyperconnexion sur la concentration, le sommeil et les relations sociales des adolescents. Dans les couloirs, cette génération a les yeux rivés sur les écrans, communiquant par messages textes plutôt qu’en se regardant dans les yeux. L’école se devait de réagir.

Ombres au tableau

Cette interdiction soulève néanmoins des questions pratiques : comment les parents joindront-ils leurs enfants lors d’une urgence ? Comment éviter de creuser le fossé entre l’école et la réalité technologique quotidienne des jeunes ? Comment gérer les exceptions pour les élèves ayant des besoins particuliers ?

C’est le cas de Jeffrey-Lou St-Hilaire, qui présente un trouble du spectre de l’autisme. Cette nouvelle règle a pour effet d’intensifier l’anxiété de cet élève de l’école Paul-Hubert de Rimouski. Pour celui qui trouve refuge dans la musique québécoise, cette restriction représente une épreuve. « Durant les pauses et le dîner, j’avais toujours mon téléphone pour écouter de la musique », explique le jeune homme. La musique et le sport sont ses ancrages, ses façons de gérer son stress et ses angoisses.

Paradoxe

Bannir les cellulaires ne règlera pas les problèmes d’attention ou de socialisation comme par magie. Ces appareils seront là à la sortie, plus séduisants après huit heures de sevrage forcé. L’enjeu réside moins dans l’interdiction que dans ce que l’école proposera pour combler ce vide.

Cette mesure révèle un paradoxe contemporain. Alors que le monde du travail est de plus en plus axé sur les technologies numériques, l’école prône le retour à l’analogique. Une contradiction qui interroge : formons-nous nos jeunes pour le monde de demain ou pour celui d’hier ?

Pari audacieux

Cette interdiction constitue un pari audacieux. Elle mise sur l’idée que l’apprentissage nécessite cette notion si rare : la capacité de se concentrer sur une seule chose à la fois.

Le véritable test ne se fera pas en septembre, quand la nouveauté suscitera l’attention, mais dans les mois suivants. Il faudra prouver que l’école sans téléphones portables peut être plus captivante que le monde hyperconnecté environnant. Voilà tout un défi pour le monde de l’éducation qui doit réinventer sa pertinence à l’ère du numérique.

En attendant, préparons-nous à redécouvrir les conversations de corridor et les regards qui se croisent. Pour apprendre à vivre en société, peut-être faut-il d’abord apprendre à se regarder ?

La spirale de la violence

Macron Has No Good Options After Repeat Collapse of French Government

© Ludovic Marin/Agence France-Presse — Getty Images

La statue de Ken Dryden

France’s Government Has Collapsed. What Comes Next?

© Ludovic Marin/Agence France-Presse — Getty Images

Souveraineté : maintenant plus que jamais

Les récents propos de Lucien Bouchard, sur la promesse de Paul St-Pierre Plamondon de tenir un référendum sur la souveraineté du Québec dans un premier mandat, n’ont pas manqué de faire réagir.

L’opinion de Carol-Ann Kack

Plus concrètement, il l’invite à ne pas aller de l’avant avec l’idée d’un référendum dans un premier mandat, craignant qu’il fasse peur au peuple québécois et que nous vivions collectivement un nouvel échec référendaire.

Rien de nouveau sous le soleil. Ce n’est pas le bon moment, c’est trop risqué, nous ne sommes pas prêts. Les arguments habituels qui nous sont ressassés et qui nous maintiennent dans un statu quo, nous empêchant de nous mettre en action pour prendre le pouvoir sur notre avenir.

Une chose est certaine, la mise au rancart de l’indépendance ne nous aidera jamais à la faire ultérieurement. Elle contribuera sans doute plutôt à son effacement, et par le fait même, se présente plutôt comme un aveu d’abandon.

Pour la première fois depuis une trentaine d’années, la politique québécoise se dirige possiblement vers des élections générales préréférendaires en 2026. Il s’est écoulé 18 ans entre les deux premières conjonctures similaires (1976 et 1994) et 32 ans depuis la dernière fois.

C’est une conjoncture rare, et le regain d’intérêt de la question indépendantiste chez les 18-34 ans est une occasion unique à saisir afin de ramener la question au premier plan.

Soumission face à Trump

Sur scène politique canadienne, le nouveau gouvernement libéral a entrepris d’abandonner la lutte aux changements climatiques au profit d’une approche de soumission face à Donald Trump, visant clairement à protéger prioritairement les industries d’importance stratégique pour le Canada.

Ces priorités économiques canadiennes seront sans aucun doute l’industrie pétrolière, principalement concentrée en Alberta, et l’industrie financière, aujourd’hui presque exclusivement située en Ontario.

Les intérêts économiques québécois seront vraisemblablement sacrifiés dans ces négociations et la transition écologique québécoise sera rendue impossible.

L’abandon de la taxe sur les GAFAM et de la taxe sur le carbone, le retour à une promotion active des énergies fossiles, la création d’un pipeline traversant le Québec, les promesses de couper 60 G$ de dépenses gouvernementales en trois ans et d’investir massivement (9 G$) dans l’armement auront des effets catastrophiques sur l’État québécois et ses services publics.

La montée de la droite aux États-Unis permet à certains courants conservateurs et traditionalistes de prendre racine et à s’exprimer de plus en plus fort.

Sans grande surprise, ils n’ont pas un accueil particulièrement favorable au Québec, mais c’est plus facile dans d’autres provinces du Canada. Il apparait nécessaire de protéger nos acquis, et d’avoir les coudées franches pour le faire, à tous les niveaux.

Nous devons plus que jamais être maîtres des lois qui nous concernent, de tous les impôts que nous payons et des traités qui régissent nos relations à l’international. L’urgence de l’indépendance du Québec n’aura selon moi jamais été aussi criante que dans les années à venir.

Terminer ce qui a été commencé

Si nous ne profitons pas de la conjoncture, il risque de s’écouler beaucoup de temps d’ici la prochaine occasion d’émancipation collective. Si nous n’osons pas essayer, c’est aussi la possibilité même de réaliser la transition écologique au Québec que nous allons compromettre.

Ne laissons pas seules les générations suivantes avec la mission de mener le Québec et ses peuples à la souveraineté. Il est temps de terminer ce qui a été commencé par le camp du OUI il y a plusieurs décennies. Nous aurons besoin de courage et d’audace, mais c’est nécessaire de le faire. Nous devons y arriver, tous ensemble.

Les nouvelles générations sont à l’écoute et intéressées. Elles ne sont pas prises dans les échecs du passé et les peurs. Nous avons du travail à faire devant nous. Mais nous pouvons y arriver. Nous devons y arriver.

RFK Jr., Rejecting Vaccine Data, Fuels Distrust of Public Health Agencies

© Tierney L. Cross/The New York Times

Et si on se posait enfin les vraies questions ?

Il y a une phrase que je me suis répétée souvent tout au long de ma vie. À la maison comme au travail, l’important n’est pas d’avoir réponse à tout, mais de se poser les bonnes questions. Petite phrase simple, mais qui cache tout un coefficient de difficulté.

L’opinion de Robin Lebel

Prenez un exemple. J’ai mis sur le mur, devant moi, une carte de la Gaspésie. J’étais alors cadre au quotidien Le Soleil de Québec, responsable d’un vaste réseau de distribution. La question à laquelle je n’avais pas de réponse concernait ma volonté d’arrêter la livraison chaque jour avant l’heure du midi. L’objectif était de récupérer les ventes sur l’heure du dîner, de Rivière-au-Renard jusqu’à Chandler, en passant par Gaspé et Percé.

Je gardais constamment cette carte sous les yeux, comme un rappel permanent de cette interrogation. Un an et demi plus tard, j’avais fini par trouver la réponse. Je m’étais posé la bonne question, même si je n’avais pas immédiatement la solution.

Regardez bien où je veux en venir. Quand je contemple l’actualité mondiale, je me demande pourquoi, encore une fois, nous sommes sur le point de répéter l’histoire.

La guerre n’est pas née en 2025. Depuis la nuit des temps, nous nous sommes battus, débattus et entretués pour assouvir notre soif de pouvoir. Notre appétit sans fin pour les ressources naturelles de nos voisins, ou encore le désir de dominer le monde, voire d’anéantir un peuple, comme Adolf Hitler a tenté de le faire dans les années 1940, nous pousse toujours dans la même spirale.

Rien n’accomplir de significatif

Pourquoi en sommes-nous encore là ? Parce que nous ne savons faire que ça nous battre. Nous ne savons rien faire d’autre.

Je pense à certains des hommes les plus riches du monde comme Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, le regretté Steve Jobs ou Larry Ellison. Ils sont ou étaient assis sur des montagnes de dollars. Et qu’en font-ils ? Pas grand-chose, sinon se payer des maisons démesurées et des voitures de rêve. Steve Jobs lui-même, avant sa mort, a dit regretter de n’avoir rien accompli de plus significatif.

Faire autant d’efforts, bâtir d’aussi grandes entreprises, pour en arriver à quoi ? À rien. Rien qui transforme profondément l’être humain. Pire encore, ces dirigeants confient souvent la fabrication de leurs produits à des pays en voie de développement, eux-mêmes exploités par des régimes avides et corrompus.

Le monde tourne en rond. Et si l’un d’eux, un milliardaire, un politicien, un dirigeant de ce monde, se décidait enfin à se poser la bonne question ? Au lieu de penser à court terme, uniquement obsédé par la croissance d’un empire déjà hors norme.

J’ai quelques suggestions de questions à leur soumettre. Comment empêcher les dirigeants de se servir de la religion, quelle qu’elle soit, pour manipuler les croyants et les amener à défendre une cause ? Peu importe la religion, le monde arabe ne serait pas le seul à devoir s’y confronter.

Comment amener les pays en voie de développement à syndiquer leur main-d’œuvre ? Nous savons tous que ce sont les syndicats qui ont créé l’équilibre dans les entreprises démocratiques. Les dirigeants chinois ne m’aimeront pas pour celle-là.

Investir dans la paix

Comment obliger les grandes puissances à investir autant d’énergie à gérer la paix, l’environnement et le bien-être qu’elles en mettent à justifier leurs guerres ? Bien sûr, tout cela relève du rêve. Parce que, comme êtres humains, nous ne savons pas agir autrement. Nous n’acceptons pas de gérer le bonheur collectif, trop compliqué. Nourrir tout le monde, partager, et quoi encore ? Nous tirons chacun la couverture de notre côté, convaincus de toute façon qu’il n’y en a pas assez pour tout le monde.

C’est vrai que ce n’est pas facile. Être heureux demande autant d’efforts, sinon plus, qu’être malheureux. Mais le monde serait si différent si nous nous posions enfin les bonnes questions.

Keir Starmer’s Miserable Moment in the U.K. Has Nigel Farage Gloating

© Sodiq Adelakun/Reuters

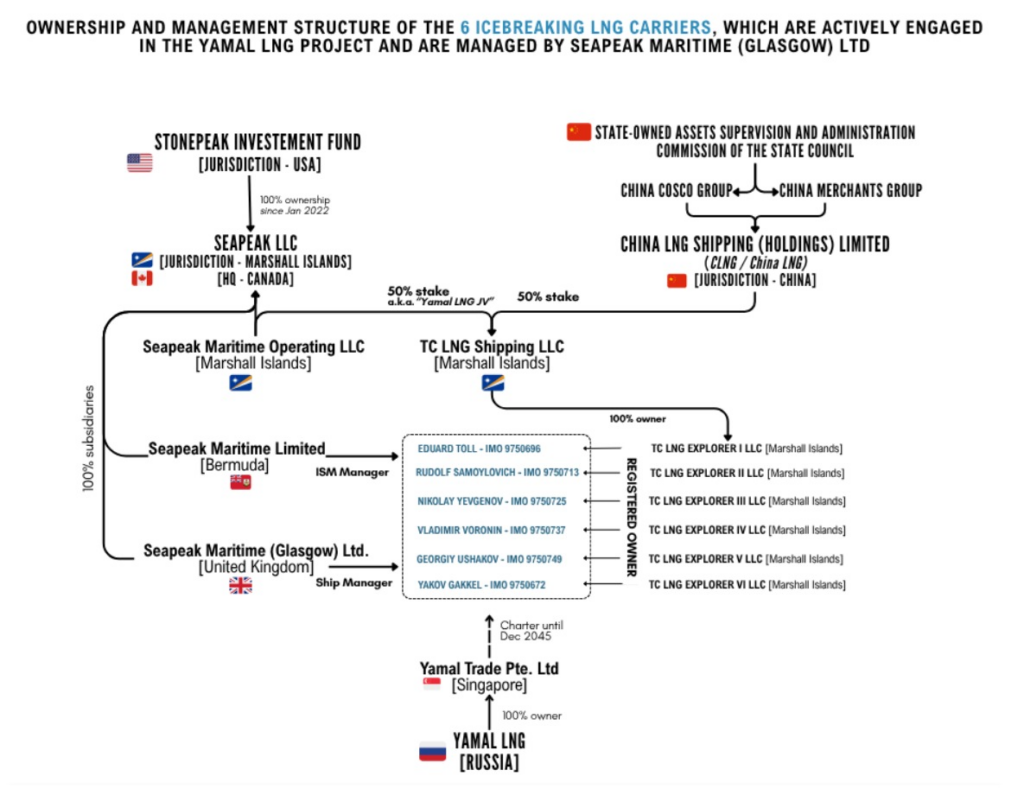

Canada’s pension cash is moving Putin’s $ 4 billion gas cargoes—end it now

In 2024 alone, the LNG tanker fleet of the Glasgow-registered Seapeak Maritime lifted 7.56 million tonnes of liquefied natural gas from Russia’s Yamal Peninsula—more than a third of all cargoes the giant Arctic plant exported last year.

At prevailing gas market prices, those shipments were worth roughly £2.9 billion ($3.7 billion), generating an estimated £127 million ($163 million) in corporate income tax for the Russian state.

This is enough to buy 2,700 Shahed drones or 45 Iskander missiles for use against Ukrainian cities.

A closer look at Seapeak shows a multinational war profiteering scheme with the involvement of seemingly incompatible partners: Canada, the UK, the US, and China. The governments of the first two constituencies have the killswitch in their hands, and they can close down the scheme if they want to walk the talks on supporting Ukraine and confront the Russo-Chinese dirty energy sprawl in the Arctic.

A loophole big enough for an icebreaker

Seapeak’s seven Arc-7 ice-class carriers, managed from an ordinary office block in Glasgow, Scotland, shuttle Russian LNG from the port of Sabetta through the Barents and Norwegian Seas to EU terminals such as Zeebrugge, Bilbao, and Montoir. Their cargoes are then off-sold under long-term contracts to buyers including France’s Total Energies, Germany’s SEFE, and Spain’s Naturgy, quietly feeding European gas grids even as Brussels vows to wean itself off Kremlin energy and London claims to be “clean on gas”.

The Russian LNG trade lays bare a giant blind spot in Western sanctions.

The UK banned direct imports of Russian LNG from 1 January 2023, yet it still allows British-managed or British-insured vessels to haul Putin’s gas for third parties and continues to buy gas from TotalEnergies, Novatek’s key partner in the LNG export business. Worse, Seapeak’s ships have been linked to the presence of Russian FSB special service operatives on board—an obvious counter-intelligence threat for NATO states whose ports they frequent.

The six Arc-7 icebreaking LNG carriers managed by Seapeak Maritime – Eduard Toll, Rudolf Samoylovich, Vladimir Voronin, Nikolay Urvantsev, Georgiy Ushakov, and Yakov Gakkel – operate year-round and export millions of tons of Russian gas from the Sabbeta port at the Yamal peninsula.

Based on average prices for Russian LNG during 2024, the estimated value of the LNG deliveries carried by these vessels in 2024 was around £2.9bn (€3.44bn / $3.72bn), which represents a significant portion of the Yamal LNG total revenue. The LNG volumes carried by the Seapeak fleet directly generated revenue for the Yamal LNG plant, which is located in and operates in Russia, and is subject to taxation under the Russian tax code.

What is Seapeak — and who owns it?

Until early 2022, the company traded LNG at global markets as Teekay LNG Partners, part of the Canadian-founded Teekay Group headquartered in Vancouver. That January, New York private-equity house Stonepeak Infrastructure Partners bought it for US $6.2 billion and re-branded it Seapeak LLC. The Glasgow subsidiary, Seapeak Maritime Ltd, manages the Yamal LNG fleet and books revenue in Britain’s financial system.

When we look into the ownership of the Arc7 tanker fleet, the vessels themselves, things get even more complicated. Seapeak LLC co‑owns the six Arc‑7 LNG carriers in a joint venture with China LNG Shipping Holdings Limited – TC LNG Shipping LLC, which is a Marshall Islands entity established in April 2014. China LNG Shipping Holdings Limited is a major Chinese LNG shipping company incorporated by a consortium of COSCO Shipping Energy Transportation Co., Ltd. and China Merchants Energy Shipping Co. Ltd., which collectively belong to China’s State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council.

In other words, Canadian investors and China’s communist party teamed up to build the LNG fleet driving Russia’s global gas expansion.

Then, in early 2022, US-based investment firm Stonepeak took over the business.

Stonepeak’s investors include North American pension funds and Canadian public-sector institutions; the parent company itself remains registered in Bermuda offshore. This opaque structure means profits extracted from Yamal transit flow through a thicket of tax havens before re-emerging as dividends for western investors, all while Ukraine picks through the increasingly dense, deadly showers of missile and drone attacks made possible by Russian tax receipts.

National security, not business as usual

If the United Kingdom is serious about enforcing its sanctions regime, leaving Seapeak to continue uninterrupted business with Russians and Chinese is no longer tenable. Westminster already has precedent: it has sanctioned entire fleets of Russian-controlled oil tankers and pledged to lead the fight to dismantle Moscow’s “shadow fleet”. Extending that approach to vessels that facilitate Russian LNG exports is a logical next step — yet action against the management entity itself would be swifter and more comprehensive.

Nationalising Seapeak’s tankers under UK emergency powers would freeze Kremlin revenues and let authorities redeploy, idle, or sell the Arc-7 LNG fleet in line with allied priorities.

Canada, too, has skin in the game. Teekay’s historical ties to Vancouver mean Ottawa retains leverage via the Special Economic Measures Act. By taking control of Seapeak’s Canadian holdings, Canada can ensure its pension funds are not, however indirectly, bankrolling Russian aggression. A joint UK-Canadian move would also close the insurance loophole: once the ships are state-controlled, renewals with London P&I clubs could be halted overnight.

The Kremlin’s Trojan horse

Corporate ownership is only part of the story. Glasgow is today home to a vibrant Ukrainian diasporic community; yet the city’s largest shipping firm remains an unwitting enabler of the Kremlin’s Arctic ambitions. The profits Seapeak generates upstream help Russia’s gas giant Novatek—half-owned by Putin loyalist Leonid Mikhelson—expand LNG mega-projects whose carbon footprint outstrips several EU member states combined. Downstream, those same profits support Russia’s vast propaganda ecosystem and its espionage networks inside Europe’s ports.

Journalist investigations showed that Novatek has been directly implicated in supporting Russia’s military actions in Ukraine by recruiting mercenaries through its private security company, Saturn-1.

Staff from Novatek’s security divisions, including Bastion, were sent to the front lines and paid via the Muzhestvo Foundation—a fund largely financed by Novatek.

Therefore, Russia’s leading LNG exporter’s role in the war of aggression extends beyond finance to direct participation on the battlefield.

A call to act—now

Pulling the killswitch—nationalizing Seapeak’s Arc7 vessels (which has precedent with Germany’s action in 2022 against Gazprom Germany)—would not be a hostile act against free enterprise; it would be a wartime necessity on a par with the seizure of oligarch superyachts and cutting schemes that fund war crimes. It would deprive Russia of hundreds of millions in tax revenue, shut down a strategic export route through the Arctic’s melting ice, prevent further Russo-Chinese expansion in the Arctic, and send an unmistakable signal that allied democracies will choke off every last revenue vein feeding Putin’s war machine.

The alternative—allowing a Canadian-heritage company owned by Wall Street financiers to keep moving Arctic gas for the benefit of Russian warmongers and Chinese crooks, while Ukrainian civilians count the cost—should shame every lawmaker in Westminster and Ottawa.

Britain and Canada helped design today’s sanctions architecture; they must now wield it without fear or favour.

Each cargo Seapeak lifts from Sabetta is another cheque signed over to the Kremlin. The governments of the UK and Canada must investigate Stonepeak’s entanglements with Russia and China. While the EU is taking the course to wean itself from dependency on Russian LNG, it’s about time to nationalise the fleet that is carrying it. This could prove that when Ukraine asks its friends and allies to close a loophole measured in megatonnes of Russian gas and billions of dollars, they will answer with deeds, not declarations.

Oleh Savytskyi

Editor’s note. The opinions expressed in our Opinion section belong to their authors. Euromaidan Press’ editorial team may or may not share them.

Submit an opinion to Euromaidan Press

Angela Rayner, UK Deputy Prime Minister, Resigns After Underpaying Tax

© Carl Court/Getty Images

A Right-Wing Wave in Britain Produces a Teenage Civic Leader

© Stefan Rousseau/Press Association, via Getty Images

A Right-Wing Wave in Britain Produces a Teenage Civic Leader

© Stefan Rousseau/Press Association, via Getty Images

Health Dept. Plans Vaccine Poll Run by Trump Ally’s Firm

© Michael Kovac/Getty Images

YouTube remplacera-t-il les journalistes ?

Ils sont nombreux à y croire. Quitter la salle de rédaction, troquer le salaire mensuel contre la liberté créative, se lancer sur YouTube ou Instagram pour faire du journalisme « différent ».

L’opinion de Johanne Fournier

Alexane Drolet, Nicolas Pham, Gaspard G, Hugo Décrypte, autant de noms qui ont fait le pari des plateformes numériques. Mais, derrière cette image séduisante du journaliste-entrepreneur, se cache une réalité plus sombre.

C’est ce que révèlent les recherches de Samuel Lamoureux, professeur à l’Université TÉLUQ, qui signe un article sur le sujet publié récemment dans La Conversation.

Premier réveil brutal : l’économie des plateformes ressemble davantage au Far West qu’au salariat traditionnel. Sur YouTube, 20 % des chaînes les plus prospères captent 87 % des revenus. Pour la vaste majorité des autres, c’est la course aux miettes publicitaires. L’illusion de démocratisation s’effrite quand on réalise que seuls les « gros joueurs » signent de vrais contrats avec les marques.

Les autres survivent des pacotilles d’AdSense, une plateforme publicitaire développée par Google qui permet aux propriétaires de sites Web, de chaînes YouTube et d’applications de gagner de l’argent en diffusant des annonces pertinentes sur leur contenu.

Au-delà du cadre économique

Le problème dépasse le cadre économique. Ces plateformes transforment subtilement la pratique journalistique. Quand Google Trends suggère de parler de la mort d’un acteur américain plutôt que de la guerre à Gaza, que reste-t-il de l’indépendance éditoriale ?

YouTube ne se contente pas d’héberger du contenu : il le façonne à travers ses courtes vidéos, ses formats imposés et autres outils qui poussent vers le l’information-spectacle plutôt que vers l’intérêt public.

L’optimisation devient le maître-mot. Fini le temps où le journaliste choisissait ses sujets selon leur importance. Place aux analyses de données, aux graphiques de performance, aux méthodes de comparaison. Le créateur de contenu apprend à décrypter les algorithmes comme autrefois il s’initiait aux techniques d’enquête. Une mutation professionnelle radicale qui transforme le journaliste en ingénieur de l’audience.

« Vie algorithmique »

Cette logique d’optimisation constante ne reste pas cantonnée au travail. Elle s’infiltre dans la vie quotidienne, créant ce qu’Éric Sadin appelle une « vie algorithmique ». Ces jeunes journalistes qui rêvaient de créativité se retrouvent à penser, à sentir et à agir selon les codes des plateformes. Ils deviennent les produits de leurs propres outils.

L’ironie est cruelle : ceux qui voulaient échapper aux contraintes des médias traditionnels se retrouvent prisonniers d’algorithmes plus rigides qu’un rédacteur en chef. Au moins,

ce dernier était humain et négociable. L’algorithme, lui, ne connaît que les clics et le temps d’écran.

Cette mutation soulève une question : peut-on parler de journalisme quand l’information devient un produit d’optimisation publicitaire et quand les sujets d’intérêt public cèdent la place aux tendances d’un outil qui permet d’analyser la popularité des recherches sur Google ?

La réponse n’est pas tranchée, mais elle invite à la prudence. Les plateformes numériques ne sont ni le paradis créatif ni l’enfer absolu. Elles sont un outil puissant, mais contraignant, qui redéfinit le métier autant qu’il l’enrichit. Aux journalistes de garder leur boussole déontologique dans cette navigation périlleuse. Car devenir un robot, personne n’avait inscrit cela dans ses objectifs professionnels.

Pour répondre à la question en titre : YouTube ne remplacera pas les médias traditionnels comme Le Soir, pas plus que les journalistes, comme mes collègues et moi, qui vous informent sans se soucier des algorithmes et des outils numériques qui dictent les sujets à traiter.

Les excuses des criminels

La version d’un criminel donne toujours l’impression que ses gestes sont justifiés. Ce n’est jamais de sa faute.

L’opinion de Robin Lebel

Je me souviens très bien : j’étais jeune, à peine 10 ou 12 ans. Quelques amis avaient eu l’idée de vendre des dépliants ramassés gratuitement dans une exposition d’entrepreneurs en bâtiment, tout près de chez nous. Après une ou deux visites chez des locataires du coin, j’ai vite compris que le fondement de la démarche n’avait rien d’honnête.

Pour moi, c’était du vol, pur et simple. Sans autre forme de procès, j’ai quitté ces copains pour ne jamais les revoir. Plusieurs années plus tard, j’ai appris qu’ils étaient devenus de « bons cuisiniers » à la prison de partenaires, dans le coin de Québec. De cette histoire, j’ai retenu une chose : il y a toujours quelqu’un qui trouve une bonne raison pour justifier ce qu’il veut faire.

Bien-fondé de son faux pas

Bien des années ont passé, mais ce réflexe m’est revenu en plein visage il y a moins de deux ans.

Un collègue de travail tentait de me convaincre du bien-fondé de son faux pas. Imaginez : il s’était, « bien malgré lui », épris d’une très jolie jeune fille. Selon lui, elle le séduisait, lui faisait les yeux doux, se dandinait pour attirer son attention et il avait fini par céder.

Un soir, il lui proposa de rester chez lui plutôt que de retourner chez ses parents, qui habitaient assez loin. La jeune fille appela ses parents, qui lui donnèrent la permission. Mon collègue me raconta alors, l’air convaincu, que « c’était de sa faute à elle ». J’étais stupéfait. Cet homme faisait déjà l’objet d’une enquête. La jeune fille avait 15 ans.

Je l’écoutais, lui, un homme de plus de 50 ans, me raconter son récit presque crédible… jusqu’à ce que la réalité me saute au visage. Oui, à 15 ans, en pleine puberté, on a besoin de séduire, de plaire, de tester ses limites. Mais la responsabilité n’appartient jamais à l’adolescente : c’est à l’adulte de gérer la situation, de tracer la ligne, de dire non. Lui m’avait charrié, mené en bateau, endormi par ses belles paroles au point que je me suis senti comme un rameur dans une chaloupe, perdu au milieu du fleuve. Un beau parleur, rien de plus.

Assouvir leurs plus bas instincts

Chaque jour, des histoires tout aussi crédibles et tout aussi criminelles nous passent sous les yeux. C’est notre responsabilité de faire preuve de discernement, et, au besoin, de dénoncer. Ces individus se retrouvent dans toutes les couches de la société. Prenons l’affaire Epstein. Qui étaient vraiment ses « amis »? Que cachent Donald Trump et ses acolytes? « Rien d’intéressant », nous dit Trump, comme le lieutenant Frank Drebin dans L’agent fait la farce : « Circulez, il n’y a rien à voir. »

Pourtant, il n’y a aucune excuse : ils savaient exactement dans quoi ils s’embarquaient. Ils ont payé des millions pour assouvir leurs plus bas instincts. Imaginez le scandale si la liste complète de ceux qui ont visité l’île maudite était rendue publique!

Qu’il s’agisse de petits bums de ruelle ou de personnalités en vue, il ne faut jamais oublier ceci : un acte criminel demeure un acte criminel. Peu importe qui l’a commis.

Peu importe leur version des faits. Et à plus forte raison quand ils ont payé des millions, en toute conscience, pour réaliser leurs fantasmes, au prix de vies brisées.

Et dire que Donald Trump aspire au prix Nobel de la paix… Bâtard, je rêve!

Rentrée sous le signe de la déconnexion

Les élèves du Québec vivront une première rentrée scolaire les obligeant à prendre des pauses de leurs écrans sur l’ensemble du périmètre de leur école, du matin au soir.

L’opinion de Carol-Ann Kack

Un changement de culture qui a de quoi nous réjouir, mais qui nécessitera des efforts de tout le monde et qui ne se fera probablement pas sans heurts.

C’est après la création d’une première commission spéciale mandatée par l’Assemblée nationale, il y a environ un an, pour étudier les répercussions d’internet et des écrans sur la santé et le développement des jeunes qu’a été déposé un rapport final, le 29 mai dernier. Celui-ci comprenait 56 recommandations, dont 18 portaient sur les écrans à l’école.

Une de ces recommandations, mise de l’avant dans le présent règlement, est que l’usage des cellulaires, des écouteurs et des autres appareils mobiles personnels soit interdit sur le terrain de toutes les écoles primaires et secondaires du début à la fin des cours, y compris pendant les pauses et sur l’heure du diner.

Changement nécessaire

Ça donne envie de dire : « il était temps » ou encore « on n’avait pas de téléphone à l’époque et on ne s’en portait pas plus mal ». Je vous comprends. Je suis aussi d’avis qu’il est plus que temps d’avoir des espaces sans écran, peut-être même pour les adultes.

À défaut d’être rendu là, il semble plus que nécessaire de faire de l’espace d’apprentissage de nos jeunes un contexte de déconnexion. Les études à ce sujet sont de plus en plus claires : l’usage du cellulaire à l’école nuit aux apprentissages des élèves et à leurs résultats scolaires ainsi qu’au développement de leurs compétences sociales.

Même s’il apparait évident que cette réglementation aura fort probablement des impacts positifs, nous avons assisté à de nombreuses réactions d’opposition de la part des jeunes à l’annonce de cette mesure. On peut comprendre. Je salue par ailleurs leur indignation collective devant ce changement qui les concerne. C’est légitime.

Il doit être difficile pour les jeunes qui ont grandi avec cette technologie entre les mains et qui vivent leur socialisation à travers cet outil de communication depuis leur plus jeune âge de s’imaginer vivre leur quotidien autrement. Je pense qu’il faut reconnaitre les défis et le désarroi que ce changement peut soulever pour certains jeunes.

Inconcevable de vivre sans ça

Ne soyons pas hypocrites, combien d’entre-nous utilisent leur téléphone pour briser l’ennui, prendre des nouvelles, magasiner, jouer à des jeux en ligne… nous sommes plusieurs à gérer nos malaises, plus ou moins grands, avec nos appareils.

Je me rappelle, il y a quelques années, alors j’étais psychoéducatrice à l’éducation des adultes, avoir rencontré de nombreux jeunes de 16 à 20 ans qui admettaient ne pas être en mesure de gérer l’utilisation de leur cellulaire s’ils en avaient l’accès.

Ils reconnaissaient le côté nuisible de la chose, même s’ils souhaitaient fortement l’avoir en leur possession. Pour plusieurs, ça aurait été inconcevable de vivre sans leur cellulaire à proximité. C’est toutefois ce qu’ils devront apprendre à faire lors de la prochaine rentrée. J’ose croire que plusieurs apprécieront l’expérience rapidement et que cela leur permettra de vivre des moments d’apaisement lorsque l’habitude sera installée.

Mettre l’épaule à la roue

Pour que le changement de culture s’opère le plus aisément possible, tout le monde devra mettre des efforts. Les directions d’école et le corps enseignant en premier lieu, qui devront exercer la mise en place de cette nouvelle règle. Ce sont des interventions et de l’accompagnement supplémentaire qu’ils devront assurer avec rigueur et discipline en plus de leur mission première : permettre aux jeunes d’apprendre et de socialiser. Soutenons-les.

Cela ne pourra pas advenir si les parents n’acceptent pas d’être des alliés dans ce changement de culture. Intéressons-nous à l’importance de la déconnexion. Parlons-en avec les jeunes. Soutenons les parents que nous connaissons et le corps enseignant qui vivra ce changement.

Ne minimisons pas les défis que cela fera vivre à tout le monde, mais reconnaissons la nécessité de ce changement.

Pour celles et ceux qui aimeraient avoir davantage d’information ou de conseils à ce sujet, je vous invite à visiter l’excellent site https://pausetonecran.com.

Donald Trump et l’ombre de la dictature

Il n’y a qu’une seule façon de comprendre et de voir où se dirige Donald Trump : le lire en y ajoutant le sous-entendu. L’approche d’une dictature est à nos portes. Il y a un plan.

L’opinion de Robin Lebel

Par exemple : « Je vais éliminer la pauvreté. » Le sous-entendu : et les gens qui vont avec. « Nous rendrons sa grandeur à l’Amérique. » Le sous-entendu : en nivelant par le bas.

Élimination des pauvres, ce qui inclut les mendiants, des malades sans assurance et tous ceux qui dépendent de l’assistance sociale. Fini les dépenses jugées inutiles.

Seuls ceux qui peuvent se payer une assurance maladie auront le droit de demeurer en vie. Les autres seront éliminés en leur coupant les moyens de subsistance, soit les soins médicaux, les rentes des anciens combattants ou les bourses d’études, qui coûtent une fortune.

Sans parler des universités, accusées de ne produire que des démocrates « incapables de comprendre » le totalitarisme global et la dictature.

L’objectif : qu’il ne reste qu’une partie du peuple, au plus haut niveau de la société, comme en Chine. Environ 20 % de la population contrôlerait le reste. Il n’y a pas de place pour tout le monde. La majorité devra servir l’État. Trump entend réduire le peuple au silence complet en éliminant le droit de parole et la liberté de presse, comme en Russie. En réalité, Donald Trump veut réussir là où Adolf Hitler a échoué.

Race supérieure

Une élite riche, majoritairement blanche, dominerait ensuite un peuple presque réduit à l’esclavage, au profit d’une soi-disant « race supérieure ».

La classe moyenne disparaîtrait, car jugée inutile. Une infime minorité se ferait servir au sommet. Et que dire d’Elon Musk ? Silence radio… jusqu’au moment opportun : les élections de mi-mandat. Il pourrait alors se présenter avec un programme semblable à celui des démocrates, pour diviser leur vote et ainsi ouvrir la voie à Trump, qui terminerait son œuvre avant de passer le flambeau à ses enfants pour des décennies.

Yves Boisvert, dans La Presse du 12 août 2025, a à peine effleuré cette réalité en parlant de pseudo-démocraties. Comme Hitler, Trump met en place sa milice et instrumentalise la Garde nationale sous des prétextes mensongers. Après Washington, ce sera New York, puis Chicago.

Une fois sa milice en place, il contrôlera tout l’est du pays. La Californie n’aura qu’à bien se tenir. Les États-Unis seront alors divisés en deux. Ce sera soit le début d’une guerre civile, soit la fin de la démocratie telle que les Américains la connaissent. Et tout cela pourrait survenir en moins d’un an au pouvoir.

Véritable cauchemar

Assister à la naissance d’une dictature chez nos voisins du Sud est pour nous, Canadiens, un véritable cauchemar. Comment éviter cela ? Pas de réponse claire. Trump s’entoure d’adeptes inconditionnels prêts à tout pour rester du « bon côté » de la clôture.

Il expulse les sans-abris au lieu de les aider, les enferme depuis plus de deux semaines. Même traitement pour les immigrants. Que faudra-t-il pour que le peuple se lève enfin ? Les démocrates eux-mêmes semblent impuissants.

Et au fait, comment se fait-il que Vladimir Poutine se soit retrouvé en Alaska ? La Cour pénale internationale a pourtant lancé un mandat d’arrêt contre lui le 17 mars 2023. Que se passe-t-il ? Fait-il partie d’un accord ? Tout va trop vite. C’est voulu.

Victoria, on « t’Mbokoup » !

Le titre ne vient pas de moi. Il vient de mon bon ami, Martin Girard. Je le trouve drôle et fort pertinent à mon propos. Vous aurez compris que je viens vous parler de la nouvelle sensation de l’heure en tennis, Victoria Mboko, un nom qui résonne même dans les clubs de tennis de la région.

L’opinion de Johanne Fournier

Cette jeune Canadienne de 18 ans d’origine congolaise a littéralement enflammé l’imagination de toute une génération de joueurs en remportant l’Omnium Banque Nationale de Montréal. Mais, au-delà de la victoire spectaculaire de la jeune femme au prénom prédestiné, c’est tout un mouvement d’espoir qui déferle sur nos jeunes.

Nos adolescents peuvent maintenant brandir leur raquette avec une ferveur renouvelée. Victoria Mboko n’est plus seulement une joueuse lointaine évoluant sur les courts internationaux ; elle est devenue le symbole tangible qu’un rêve peut se concrétiser, même quand on vient d’horizons moins privilégiés du tennis mondial.

L’impact de son parcours transcende les statistiques sportives. Partie de la 330e position mondiale en début d’année, elle a gravi les échelons à une vitesse vertigineuse, démontrant que la persévérance et le talent peuvent triompher des obstacles apparemment insurmontables.

Cette trajectoire fulgurante pourrait-elle être une inspiration dans des régions où l’accès aux infrastructures de tennis de haut niveau reste limité, où les jeunes doivent souvent parcourir des centaines de kilomètres pour disputer des tournois ? J’ose y croire. Pensons seulement à l’haltérophile Maude Charron. Son entêtement à continuer à s’entraîner dans le garage de son père, à Sainte-Luce, n’a jamais représenté un obstacle. Bien au contraire, elle a réussi l’exploit de monter deux fois sur le podium des Jeux olympiques.

Rêver grand

Des entraîneurs de tennis locaux témoignent d’un certain phénomène. Depuis la performance de Mboko, l’engouement pour le tennis a augmenté dans certains clubs. La hausse des inscriptions semble directement proportionnelle à l’ambition des jeunes joueurs.

« Elle peut devenir la meilleure au monde », a récemment affirmé Pierre Lamarche, le tout premier entraîneur de Victoria dès l’âge de 4 ans. Cette prophétie inspire désormais tous nos jeunes espoirs qui osent rêver grand.

Victoria Mboko incarne également une diversité précieuse dans un sport souvent perçu comme élitiste. Son origine congolaise et son parcours atypique peuvent insuffler l’idée à notre jeunesse que tout est possible, peu importe d’où l’on provient au Bas-Saint-Laurent ou en Gaspésie. La jeune joueuse de tennis prouve que l’excellence dans le sport n’a ni couleur ni origine géographique prédéterminée.

« L’effet Mboko »

« L’effet Mboko » dépasse largement le cadre sportif. Là où les modèles de réussite internationale restent rares, sa victoire devient un catalyseur d’ambitions. Elle démontre qu’avec de la détermination, on peut aspirer aux sommets mondiaux.

Cette nouvelle étoile du tennis canadien ne se contente pas d’inspirer ; elle redéfinit les possibilités. Pour les jeunes du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, Victoria Mboko n’est plus seulement une championne à admirer, mais une preuve vivante que leurs rêves les plus audacieux peuvent devenir réalité.

L’espoir qu’elle suscite peut transformer le paysage du sport régional, promettant peut-être l’émergence d’une nouvelle génération de champions venus de notre coin de pays, en dépit de son éloignement des circuits d’excellence. Parlez-en à Maude Charron et à son premier entraîneur, Serge Chrétien, de Sainte-Anne-des-Monts. Ils sauront vous confirmer que tout est possible. Avec de la détermination et un entraînement rigoureux, ils vous diront qu’il suffit de croire en soi.

La révolution silencieuse des restaurants inclusifs

Il est midi dimanche. C’est tranquille. Dans la salle à manger, la lumière est douce, les conversations feutrées. Maude peut enfin savourer son repas pendant que son fils de 12 ans mange paisiblement sans se boucher les oreilles.

L’opinion de Johanne Fournier

Mathias présente un trouble du spectre de l’autisme. Banale en apparence, cette scène illustre pourtant une petite révolution qui se dessine tout doucement dans certains établissements de restauration.

Le restaurant St-Hubert Express de Matane vient d’emboîter le pas. Entre 11 h et 13 h le dimanche, l’environnement est adapté pour accueillir les personnes autistes et leur famille. Lumières tamisées, volume sonore réduit, équipements de cuisine silencieux… Imperceptibles pour la plupart d’entre nous, ces ajustements transforment littéralement l’expérience de certaines familles.

Le St-Hubert de Matane est le 44e de la franchise à embrasser l’initiative si salutaire. Combien de familles ont-elles renoncé, pendant des années, à ces simples plaisirs que représentent un repas au restaurant ou une sortie en famille ? Combien d’enfants autistes ont-ils été privés de ces moments, victimes d’environnements trop stimulants ou de regards incompréhensifs ?

Les hypersensibilités sensorielles ne sont pas des caprices. Pour une personne autiste, le brouhaha d’un restaurant traditionnel peut ressembler à un concert de heavy métal diffusé dans une boîte de résonance. Les néons agressifs deviennent des projecteurs aveuglants et le simple cliquetis des couverts se transforme en cacophonie insupportable. Dans ces conditions, impossible de se détendre et de profiter d’un moment en famille.

Encore plus loin

Cette prise de conscience dépasse parfois les simples aménagements d’ambiance. Certains établissements vont plus loin en repensant entièrement leur approche. Le Café Autiste de Gatineau, par exemple, a fait le choix radical d’employer directement des personnes autistes.

Plus d’une dizaine travaillent à la cuisine, au service ou à la caisse, dans un environnement entièrement adapté à leurs besoins. Cette démarche prouve qu’inclusion ne rime pas seulement avec charité, mais aussi avec opportunité économique et enrichissement mutuel. De même, Chez Cheval, né de l’initiative du chef Louis-François Marcotte et de sa conjointe, l’animatrice Patricia Paquin, démontre qu’un restaurant peut être à la fois socialement responsable et ambitieux sur le plan gastronomique.

En intégrant des employés autistes, l’établissement du Mont-Saint-Hilaire et celui de Sainte-Julie, non loin de Montréal, brisent les préjugés, tout en offrant de nouvelles perspectives professionnelles à des personnes souvent exclues du marché du travail.

Où chacun se sent à sa place

Ces initiatives soulèvent une question fondamentale : qu’est-ce que l’hospitalité au XXIesiècle ? Si accueillir signifie créer un environnement où chacun se sent à sa place, alors ces restaurants inclusifs redéfinissent les codes de la profession. Ils prouvent qu’adaptation ne rime pas avec contrainte, mais avec créativité et bienveillance.

Car les bénéfices dépassent largement la clientèle autiste. Les aménagements sensoriels profitent aussi aux personnes âgées, aux familles avec de jeunes enfants et à tous ceux qui apprécient les environnements calmes et paisibles.

L’expérience de chaque client s’en voit améliorée. De plus, les employés de ces établissements développent leur empathie et découvrent de nouvelles façons d’exercer leur métier.

Égalité des chances

Cette évolution ne relève pas d’un effet de mode. Elle répond à une demande sociale légitime, dans une société qui prône l’égalité des chances. L’accès à un restaurant et le droit de socialiser ne devraient souffrir d’aucune discrimination, fût-elle involontaire.

Au fond, ces restaurants inclusifs ne servent pas seulement des plats. Ils servent une certaine vision de l’humanité. Et ça, c’est un menu dont nous pouvons tous nous régaler.

Quand la mort frappe à notre porte

Vous savez quoi ? L’aide médicale à mourir vient de faire son entrée dans ma vie.

L’opinion de Robin Lebel

Récemment, mon frère m’a texté pour m’annoncer que notre cousin, Robert Duchesne, avait demandé l’aide médicale à mourir. Robert Duchesne est bien connu à Saint-Narcisse-de-Rimouski où il a été conseiller municipal de 1991 à 1999 et de 2009 à 2013, avant d’accéder à la mairie de 2013 à 2022. Je l’ai croisé à quelques reprises.

Un homme brillant, mais aussi introverti. Il me faisait penser à une vieille blague lancée par Pierre Bouchard à propos de son coéquipier Henri Richard, l’ancien capitaine du Canadien et frère du célèbre Maurice Richard. Comme le racontait Bouchard, Henri s’était un jour levé dans le vestiaire et avait lancé : « OK les gars, faut gagner ce soir. » Et les joueurs du Canadien de se dire : « Eh bien, Henri a été bien volubile ce soir-là ! » Robert me rappelait un peu ça.

C’était un autodidacte assez exceptionnel. Chaque fois que j’allais chez mon oncle, j’entendais l’un de ses frères dire : « Robert est sur un projet. »

Une fois, c’était une éolienne, rien de moins, pour produire assez d’électricité pour alimenter sa maison. Une autre fois, il avait décidé de se construire un garage. Un garage de 100 par 200 pieds. Chaque fois que je retournais voir mon oncle, le projet avait bel et bien vu le jour. Une belle famille tissée serrée, comme les agriculteurs de mon enfance. Et voilà que c’est ce même homme, que j’ai pourtant peu connu, qui nous arrive avec ça : l’aide médicale à mourir.

Quoi penser de ça ?

Je ne m’étais jamais posé la question. En plus, on nous a prévenus de sa démarche avant que tout ne soit fait. Robert est décédé quelques jours plus tard, comme convenu. Et pourtant, j’écris cette chronique en sachant qu’il est encore vivant à ce moment précis. C’est un drôle de sentiment, contradictoire. D’un côté, on espère qu’il trouvera enfin la paix, après une longue maladie. De l’autre, on se demande comment on en vient à prendre une telle décision.

Personnellement, ce genre de moment ravive en moi le souvenir d’amis ou de membres de ma famille qui sont partis, jeunes ou moins jeunes. Ça me rappelle que le temps n’est, au fond, qu’un emprunt. Mais où place-t-on une telle démarche dans notre vie ?

Quand on entend parler de l’aide médicale à mourir à la télé ou à la radio, ça semble toujours loin de nous. Et puis, un jour, cette loi, ce droit, débarque dans notre propre cour. Dans notre propre vie.

Avoir le droit de mourir. De choisir le jour et l’heure. C’est un poids, une réflexion que chacun porte à sa façon. On a tous nos croyances. Même être non-croyant est une forme de croyance. Alors, je me demande, à quoi croit-on, quelques minutes avant le grand départ ?

Pour mon cousin, il ne doit pas avoir beaucoup de regrets. Il a eu une vie bien remplie.

Comment vais-je me sentir ?

Moi, j’ai toujours eu ce réflexe de m’accuser quand un être cher meurt. Le moindre mot de travers, un banal manque d’attention, ou simplement avoir élevé le ton… c’était suffisant pour que la vie me traverse le cœur comme un poignard.

Alors comment vais-je me sentir si, un jour, je dois moi-même faire ce choix ? Que Dieu m’épargne ce moment.

Si j’avais le choix, je préférerais marcher clopin-clopant dans la rue et être atteint par une roue de secours qui se serait détachée de l’arrière d’une roulotte. Une roue qui n’aurait blessé personne d’autre. Mourir comme une crêpe. Rien vu, rien su. Parti.

Oui, même si je suis croyant, l’approche de la mort me fait peur. Ouvrir la porte de sa propre fin… comment Robert a-t-il fait ?