Une demi-tonne de déchets plastiques récupérés

Après trois semaines de navigation dans l’estuaire du Saint-Laurent, l’Organisation bleue a amarré le 9 juillet ses deux navires au port de Rimouski, marquant ainsi la fin du troisième chapitre de l’Expédition bleue. Le bilan de cette mission scientifique est aussi impressionnant qu’alarmant: une demi-tonne de déchets plastiques a été récupérée sur dix îles de l’estuaire.

Cette expédition interdisciplinaire, dirigée par la directrice générale et fondatrice de l’Organisation bleue, Anne-Marie Asselin, avait pour objectif d’analyser les impacts de la pollution plastique en vue d’enrichir les connaissances scientifiques et d’outiller les gestionnaires environnementaux.

Un équipage diversifié

Composé à 80% de femmes, l’équipage de 25 participants, dont 18 à la fois, rassemblait des profils variés: scientifiques, écrivaines, photographes, étudiantes, une philosophe spécialisée en éthique et une archéologue. Ces expertes proviennent principalement de l’Université du Québec à Rimouski, de l’Université de Montréal et de l’Université Concordia.

« On était réparti sur deux navires qui naviguaient toujours ensemble, explique Mme Asselin, qui est aussi la cheffe de mission. Chaque fois qu’on arrivait dans un lieu, on se mettait à l’épaule, c’est-à-dire côte à côte. Tous les repas étaient pris ensemble. »

Les deux embarcations, soient le catamaran Vanamo et la goélette monocoque Le Bleuet, ont été propulsées autant que possible par le vent et l’électricité, dans un souci de cohérence avec les valeurs environnementales de l’organisation.

Parcours révélateur

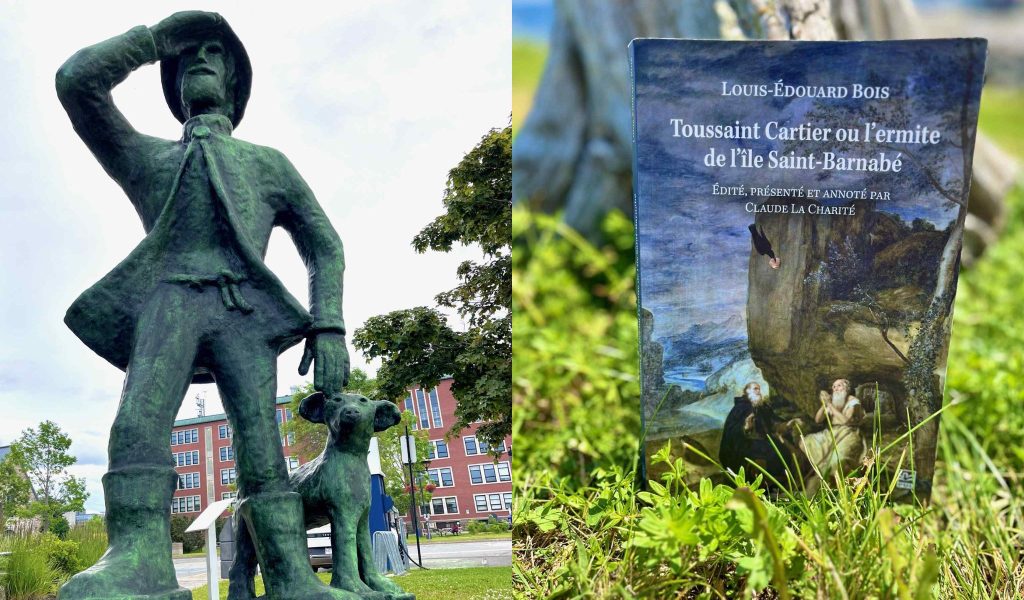

Parti le 23 juin du bassin Louise à Québec, l’équipage a remonté le fleuve Saint-Laurent en visitant l’île d’Orléans, l’île aux Grues, l’archipel de Kamouraska, l’île aux Fraises, l’île Blanche, l’île aux Basques, l’île Bicquette et l’île Saint-Barnabé.

Les résultats confirment une hypothèse qui peut paraître contre-intuitive: la pollution plastique est plus densément présente dans les îles inaccessibles à la population. « Plus les communautés sont sensibilisées, plus elles utilisent le littoral, plus elles rendent le service de nettoyer quotidiennement les berges », précise la biologiste marine.

Découvertes marquantes

L’équipage a fait des trouvailles surprenantes, dont des bouteilles de l’époque de la contrebande sur l’île du Bic et une bouteille de plastique contenant un papier parfaitement préservé du 13e festival Juste pour rire 1995. Ces artefacts seront analysés par Marijo Gauthier-Bérubé, spécialiste de l’archéologie subaquatique, qui développe une nouvelle approche de l’archéologie des plastiques.

Cette année, c’est la quantité massive de styromousse qui a le plus étonné l’équipe.

« Le styromousse peut prendre un minimum de 1000 ans avant de se dégrader, souligne la scientifique. On trouve énormément de fragments de styromousse qui sont picorés par les oiseaux. C’est vraiment un fléau! »

Impact politique

Fondée en 2018, l’Organisation bleue ne se contente pas de dresser des portraits de la situation. Elle collabore directement avec le gouvernement fédéral pour influencer les politiques publiques et la législation sur le bannissement du plastique.

« Le gouvernement démontre de l’intérêt pour notre travail, surtout à l’aube des négociations du traité international contre la pollution plastique », précise Anne-Marie Asselin.

Cette collaboration s’est intensifiée depuis 2022, après que le lobby pétrochimique ait contesté l’absence de données scientifiques fiables pour justifier une loi sur le bannissement du plastique.

Approche créative

Les déchets collectés lors de cette expédition ne finiront pas au dépotoir: ils seront transformés en œuvres d’art dans le cadre d’expositions prévues à travers le Québec. Une première exposition sera lancée dans deux semaines, ce qui mettra en lumière l’approche créative de l’Organisation bleue visant à sensibiliser la population à la pollution plastique.

Lancée en 2022, l’Expédition bleue a déjà couvert le golfe du Saint-Laurent ainsi que le fjord et le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Après cette dernière mission dans l’estuaire, l’équipe prendra une pause afin de développer sa prochaine mission.

« Ce sera le plus gros projet de l’organisation », indique la biologiste.

L’Expédition bleue s’inscrit dans une démarche de préservation des écosystèmes marins, particulièrement pertinente dans le contexte du projet d’agrandissement du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent.