L’Est-du-Québec peut-il rebondir ?

Malgré la faillite de Novarium, l’abandon de la zone d’innovation bleue et la dissolution de la Technopole maritime du Québec, l’Est-du-Québec a-t-il encore un avenir sur le plan maritime ? Des acteurs importants du secteur estiment que la région demeure un terreau fertile pour les projets maritimes.

Les derniers mois auront été difficiles pour l’écosystème maritime de l’Est-du-Québec. Une série de revers ont secoué la région : la faillite de Novarium avec ses 2,2 M$ de dettes, le refus du projet de zone d’innovation bleue à Rimouski et à Grande-Rivière par le gouvernement québécois ainsi que l’abolition de la Technopole maritime du Québec (TMQ).

Les déboires financiers de Novarium ont eu un effet domino qui a entraîné l’insolvabilité de la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER).

Pourtant, loin de jeter l’éponge, les acteurs du milieu maritime estiment que la région conserve tous ses atouts pour demeurer un joueur majeur dans le développement maritime.

Fondations solides

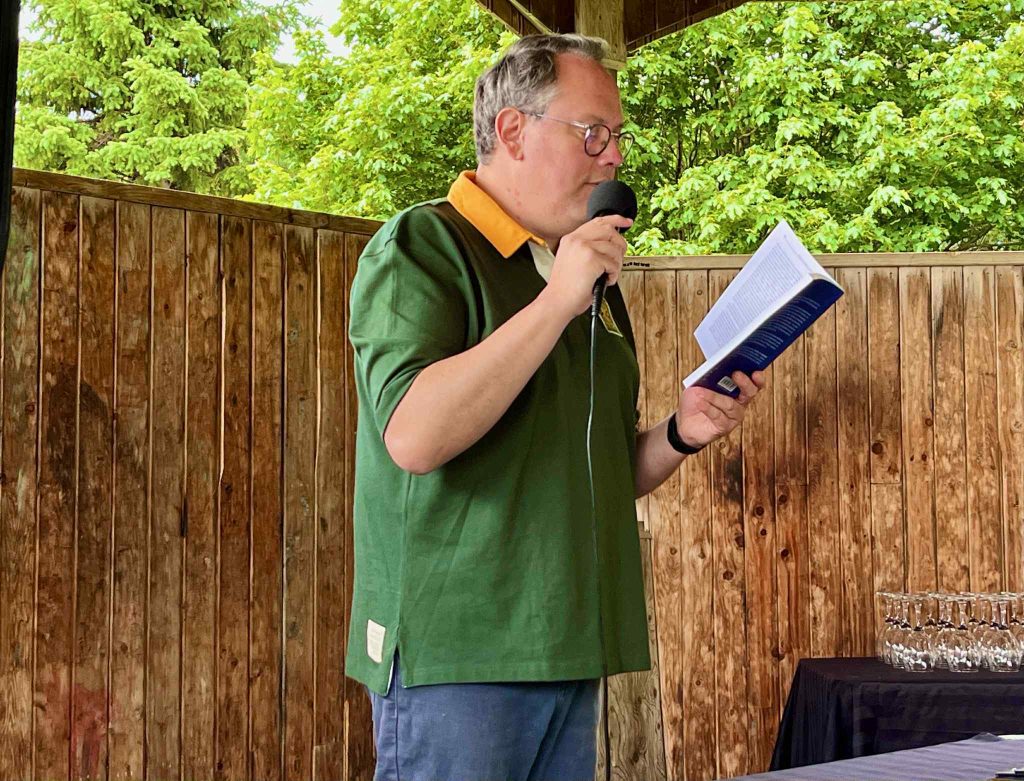

« C’est tout à fait faux de croire que l’Est-du-Québec ne peut plus être un joueur important dans le développement maritime », répond le directeur de l’Institut des sciences de la mer (ISMER) de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) à tous les détracteurs qui ne croient plus en l’avenir de la région sur le plan maritime.

Selon Guillaume St-Onge, les échecs récents ne remettent pas en question les avantages naturels de la région.

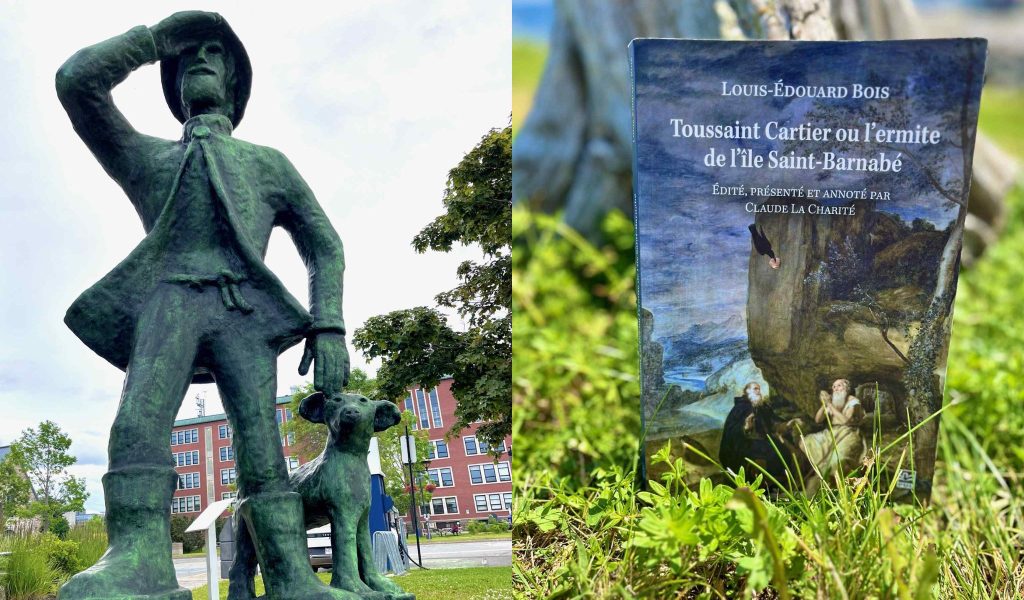

L’Est-du-Québec conserve ses atouts géographiques : un accès direct au Saint-Laurent, la proximité des zones de pêche ainsi que sa position stratégique pour le transport maritime et les énergies marines. À cela s’ajoutent des infrastructures portuaires en eaux profondes et une expertise maritime développée au fil des décennies.

La région peut également compter sur un écosystème de recherche reconnu. L’ISMER, le plus important centre en océanographie au Québec, côtoie l’Institut maritime du Québec et son centre collégial de transfert technologique, Innovation maritime.

Pendant que l’UQAR développe de nouveaux programmes de génie maritime, des organismes comme le Réseau Québec maritime fédèrent les forces vives du secteur.

Victime de son succès ?

La dissolution de la Technopole maritime du Québec, créée il y a 25 ans, peut sembler paradoxale. Mais, pour Guillaume St-Onge, qui était administrateur de l’organisme, cette fermeture témoigne plutôt du succès de sa mission initiale.

« Il faut se rappeler l’époque où la Technopole a été créée, explique-t-il. Tout l’écosystème qu’on a actuellement n’était pas encore créé. La Technopole a servi à créer cet écosystème, donc à faire des liens entre les institutions et les industries, à mettre le maritime sur la carte. »

Selon lui, comme l’écosystème a évolué, notamment avec la création de nouveaux réseaux pancanadiens, tels que la Supergrappe des océans du Canada, la pertinence de maintenir la TMQ dans sa forme actuelle était remise en question.

La nécessité de rechercher de nouvelles sources de financement et une direction générale vacante depuis plusieurs mois ont précipité la décision de dissoudre l’organisme. Cette décision a été prise lors de l’assemblée générale annuelle, qui a eu lieu à la fin mars.

Des projets qui gardent le cap

Malgré les turbulences, l’industrie maritime garde le cap. En 2024, le Groupe Océan a notamment obtenu un important contrat gouvernemental pour prolonger la durée de vie du navire NGCC Griffon. Les travaux ont été réalisés au chantier naval des Méchins.

Du côté de Grande-Rivière, le maire reste optimiste, malgré l’abandon du projet de zone d’innovation sur laquelle les acteurs économiques de sa municipalité travaillaient depuis plusieurs mois.

« Je crois encore que l’Est-du-Québec est un joueur important dans le développement maritime », maintient Gino Cyr.

Pour les acteurs régionaux, l’avenir passe par le maintien de la cohésion entre les différents intervenants. « Si tout le monde travaille en silo, il n’y aura pas d’avenir dans le secteur maritime au Québec », prévient

monsieur Cyr.

Cap maintenu sur l’innovation bleue

Malgré le refus du gouvernement du Québec d’accorder le statut de Zone d’innovation bleue à l’Est-du-Québec, les acteurs maritimes de Rimouski et de Grande-Rivière refusent de baisser les bras. Les deux villes développent séparément des centres d’innovation spécialisés.

À Rimouski, le directeur de l’Institut des sciences de la mer (ISMER) de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) pilote un ambitieux projet de Centre d’innovation en robotique sous-marine et technologies marines.

« Il faut se rappeler que 71 % de notre planète est couverte par des océans, souligne Guillaume St-Onge. Il y a donc beaucoup de chose à découvrir ! »

Le centre se concentrera sur le développement de drones sous-marins, de véhicules autonomes et de capteurs sophistiqués. Ces technologies trouveront des applications variées : cartographie des fonds marins, surveillance de la biodiversité, suivi d’infrastructures portuaires et d’éoliennes en mer, sans oublier les enjeux géopolitiques liés à l’Arctique.

Tous les atouts nécessaires

Selon le scientifique, l’écosystème rimouskois présente tous les atouts nécessaires : l’UQAR, le Cégep de Rimouski, Innovation maritime, l’Institut maritime, le navire Coriolis et un port.

« On a aussi accès à de la glace l’hiver, ce qui est intéressant pour simuler ce qui se passe dans l’Arctique », indique monsieur St-Onge.

Le projet, qui pourrait nécessiter un soutien gouvernemental de plusieurs millions de dollars, est actuellement à l’étape de l’élaboration du plan d’affaires.

L’équipe travaille en étroite collaboration avec le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie. Elle s’inspire d’autres centres d’innovation déjà établis, comme celui sur les ordinateurs quantiques à Sherbrooke.

Le bateau de pêche du futur

Grande-Rivière mise sur un concept tout aussi innovant : le Quartier d’innovation en pêche et aquaculture durables. Selon le maire de la municipalité gaspésienne, Gino Cyr, il s’agit d’un projet phare centré sur « le navire de pêche commerciale de demain ».

Ce bateau polyvalent devra s’adapter aux changements climatiques, intégrer de nouvelles technologies propulsives et permettre une meilleure cohabitation avec les mammifères marins.

Évalué à environ 20 M$, le projet prévoit la construction d’un navire multiespèce, accompagné d’un bâtiment d’hivernage qui servira également de centre d’expérimentation. Les étudiants de l’École des pêches et d’aquaculture du Québec, située à Grande-Rivière, auront accès à cette technologie de pointe à

longueur d’année.

L’initiative vise aussi à développer de nouvelles filières, comme celle du loup marin. Elle pourrait aussi servir à optimiser la pêche au sébaste. Le bateau sera disponible pour la location, palliant ainsi le problème récurrent des chercheurs qui peinent à accéder aux embarcations des pêcheurs pendant la saison.

Un écosystème qui résiste

Les deux projets s’appuient sur des partenariats solides.

À Rimouski, l’UQAR collabore avec le Centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans (CIDCO), Innovation maritime, Reformar et le Service hydrographique du Canada.

À Grande-Rivière, l’École des pêches travaille avec Merinov, l’UQAR et la Corporation de développement économique locale.

Un fait à remarquer est que, malgré le refus de la Zone d’innovation bleue, le conseil d’administration, initialement formé pour porter ce projet, a choisi de maintenir ses activités.

« L’ensemble des partenaires impliqués veut mettre la main à la pâte pour définir les orientations du développement maritime dans l’Est-du-Québec », affirme Gino Cyr.

Défis à relever

Les porteurs de projets reconnaissent toutefois que l’absence du statut de zone d’innovation complique le financement. La désignation aurait apporté des ressources dédiées au déploiement des initiatives.

« On se base seulement sur la volonté de chacun de s’impliquer à sa hauteur », laisse tomber monsieur Cyr.

Malgré les contraintes, l’optimisme prévaut. Les deux centres d’innovation déposeront leur plan d’affaires respectif avec l’espoir d’obtenir le financement nécessaire.

L’objectif ? Démontrer que l’Est-du-Québec peut devenir un leader maritime canadien, zone d’innovation ou pas.