L’invasion silencieuse des espèces envahissantes

Une étude recommande de pratiquement tripler le nombre de stations de lavage des embarcations au Bas-Saint-Laurent pour freiner la propagation des espèces exotiques envahissantes. Le portrait élaboré par le Collectif régional de développement (CRD) du Bas-Saint-Laurent est inquiétant.

Les espèces envahissantes sont déjà installées dans plusieurs plans d’eau de la région. De nombreux lacs à risque de propagation ne sont pas protégés par des stations de lavage et les municipalités n’ont pas toutes la volonté d’agir.

Actuellement, la moule zébrée est présente dans le lac Témiscouata. Des tests menés en 2023 ont répertorié des traces d’ADN de moules zébrées dans huit autres plans d’eau, dont le lac des Aigles, le lac Matapédia, le lac Mitis, le lac Saint-Mathieu et le Grand Lac Squatec.

À l’est, ce sont les vivipares géorgiens et chinois, de gros escargots, qui envahissent les lacs Matapédia, du Gros-Ruisseau, Casault et Causapscal.

La présence d’ADN environnemental ne confirme pas la présence de moules zébrées, mais les risques sont élevés. Pour les autres lacs, on ne sait pas. Le portrait dressé par le CRD illustre le manque de données pour la détection des espèces envahissantes.

Cet été, des capteurs ont été installés dans certains lacs, comme le lac Noir à Saint-Marcellin. La mairesse, Julie Thériault, est inquiète.

« C’est un enjeu préoccupant, avec la difficulté de contrôler tout ça. Les lave-bateaux, c’est un beau projet, mais ce n’est pas facile d’avoir un vrai contrôle sur les déplacements des gens. C’est un projet qui est sur la table depuis au moins quatre ans. Il faut travailler fort! » La mairesse espère y arriver l’an prochain.

Multiplier les stations de lavage

Les plaisanciers, qui vont de lac en lac, sont le principal vecteur de propagation des espèces exotiques envahissantes.

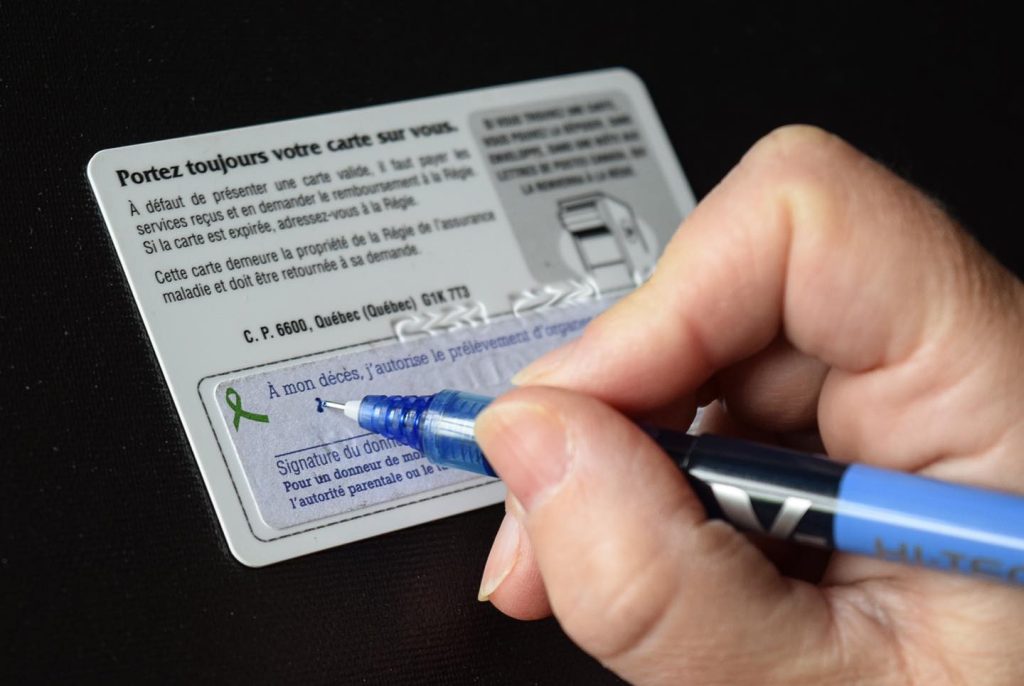

Les larves voyagent en se collant à la coque des bateaux. La solution: laver les embarcations et les équipements à l’entrée et à la sortie du lac.

Actuellement, il y 17 stations de lavage des embarcations au Bas-Saint-Laurent, concentrées au Témiscouata et dans la Matapédia. Il en faudrait au moins 45 et non seulement autour des lacs, selon la biologiste au CRD, Océane Perillous.

« C’est irréaliste d’en mettre partout. Il faut cibler des axes routiers stratégiques, où il y a beaucoup de circulation, pour intercepter les plaisanciers et obliger le lavage des embarcations. »

La prévention passe aussi par la sensibilisation des propriétaires de bateaux, explique Alexa Bérubé Deschênes de l’Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent. « Il va falloir des changements de comportements. Les sensibiliser et les resensibiliser. Et ça va prendre du temps. »

Du temps qui risque de manquer, rappelle Océane Perillous. « On essaie de tout mettre en œuvre pour éviter que les espèces se propagent. La moule zébrée fait de gros dégâts et coûte très cher. Il faut éviter à tout prix qu’elle s’installe partout. »

Au total, 15 emplacements de stations ont été identifiés, dont 4 sont déjà envisagés par les municipalités. Les 11 nouvelles stations suggérées sont localisées à Trois-Pistoles, à Saint-Ulric, à Saint-Damase, dans la Zec Casault, à Mont-Joli, au parc du Bic, à Rimouski et à Saint-Narcisse.

Le CRD propose aussi des stations mobiles pour desservir les Zecs. Aucune station de lavage n’est présente sur les territoires fauniques du Bas-Saint-Laurent, alors qu’ils sont fortement fréquentés et qu’ils possèdent des sites exceptionnels.

Les coûts d’exploitation font peur

Actuellement, sept municipalités ont déposé une demande d’aide financière pour mettre en place une station de lavage, qui coûte autour de 50 000$. Huit autres ont montré un intérêt, mais n’ont pas demandé de subvention, alors qu’une dizaine n’ont aucun intérêt dans le projet, bien que les stations soient considérées comme prioritaires.

C’est un grand défi pour les organismes de bassins versants, souligne Alexa Bérubé Des-chênes. « C’est difficile en raison des frais d’exploitation, en plus de devoir embaucher du per-sonnel pour les faire fonctionner. Les municipalités sont réticentes à embarquer. On est à l’étape de les mobiliser parce qu’on a un besoin urgent de stations de lavage. »

Le CRD recommande d’ailleurs de créer un fonds régional pour aider les municipalités et les MRC à couvrir les coûts d’installation et d’exploitation. L’organisme suggère aussi aux munici-palités de partager

leurs ressources.

Au Bas-Saint-Laurent, 40% des lacs présentent un risque élevé ou très élevé d’être envahis par les espèces exotiques envahissantes.

La MRC de Rimouski-Neigette présente la proportion la plus élevée de lacs classés à haut risque, suivie par La Mitis et La Matapédia.