Stationnements : l’heure est aux solutions

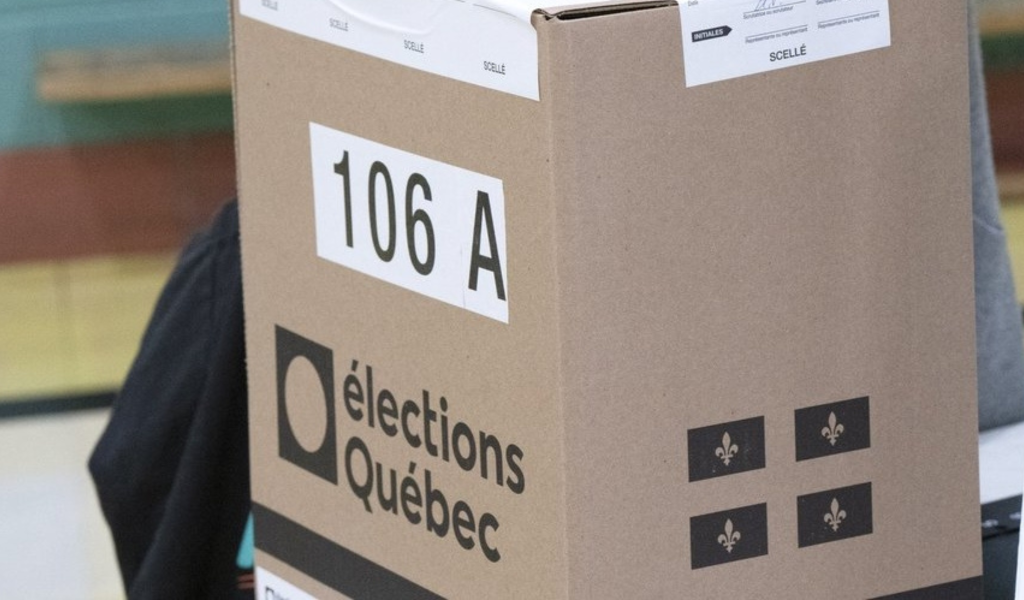

Voilà, les élections municipales sont derrière nous. Quelques promesses ont été faites par le maire de Rimouski, Guy Caron, dont régler l’épineux dossier du stationnement et des parcomètres intelligents au centre-ville.

L’opinion de Robin Lebel

L’utilisation de ces boîtes de tôle n’a rien de très agréable. Une fois l’application téléchargée sur notre cellulaire, j’en conviens, c’est un peu mieux. En passant, ma fille m’a évité la recherche et l’installation. Comme citoyens, nous n’avons pas tous cette chance. Les horodateurs peuvent s’utiliser sans cellulaire, mais c’est plus gossant.

Les 30 minutes accordées sont vraiment limitées, c’est le moins qu’on puisse dire. Des citoyens à la retraite m’ont d’ailleurs écrit à ce sujet. Leurs explications ne laissaient aucun doute sur leurs frustrations. Vous le savez, les pensions de vieillesse n’ont pas suivi le coût de la vie. L’argent se fait rare pour certains de nos bâtisseurs. Et en plus, ils ne sont pas à l’aise avec les horodateurs. Alors, ils prenaient parfois le risque de se faire prendre.

Ils m’ont donné quelques exemples, notamment la librairie. Comment bouquiner ou fouiner dans les boutiques de la rue Saint-Germain Ouest en quelques minutes, avec la peur de recevoir un constat ? Ils ont donc trouvé une solution toute simple : ils n’y vont plus.

Manque de rigueur

Le problème est aussi décevant que désolant pour tout le monde. Tenez, la semaine dernière encore, j’ai dépassé les 30 minutes que j’avais payées. Je n’avais pas vu le temps passer. Résultat : 85 $ pour me rappeler de toujours porter ma montre. Mon garçon, lui, s’est fait vider les poches de 120 $ en face de l’église Saint-Robert. « Mal stationné », qu’on lui a dit. Le problème ? Aucun panneau n’indiquait que le stationnement y était interdit. Ça manque de rigueur, tout ça.

Des policiers à la retraite m’ont confié que le chiffre d’affaires des parcomètres de Rimouski aurait plus que doublé depuis que ce sont des employés embauchés qui s’en occupent. On est capitaliste, ou on ne l’est pas. Les gens ont raison de se plaindre. Les horodateurs ne sont pas conviviaux. Les 30 minutes accordées sont vraiment insuffisantes et, par surcroît, frustrantes. C’est devenu un problème : en affaires, on n’attire pas les mouches avec du vinaigre.

Vraie réflexion

Il est temps d’avoir une vraie réflexion de la part de nos élus. Comme citoyens, nous voulons un peu d’accommodements lorsque nous nous déplaçons dans l’ouest de la ville. Il est temps que nos élus cessent de considérer les stationnements comme une simple source de revenus.

Cela me rappelle un problème qu’a connu Rimouski il y a quelques années : les entrées d’eau des propriétés étaient réparées aux frais des propriétaires, alors qu’ils payaient déjà annuellement, sur leurs comptes de taxes, les services d’aqueduc et d’égout. Une facture de 15 000 $ à 20 000 $ arrivait sans prévenir lorsqu’une entrée d’eau brisait.

On payait tout au long de l’année pour un service et, en cas de bris, on nous le facturait. Heureusement, les élus de l’époque ont corrigé la situation.

Les bons vieux parcomètres

Aurons-nous droit à un peu de bon sens dans ce dossier ? Peut-être pourrait-on remettre les bons vieux parcomètres à monnaie sur la rue Saint-Germain Ouest. Disons 0,25 $ par tranche de 30 minutes pour les 90 premières minutes. Oui, offrir 90 minutes plutôt que 30.

Il n’y aurait pas d’abus : ce délai serait trop court pour les étudiants, dont les cours durent souvent deux heures ou plus au Cégep, et pour les employés du secteur, qui travaillent généralement au moins trois heures. Tout le monde y trouverait son compte. Quelle que soit la solution, il en faut une, et vite.